Mit personalisiertem Screeningmodell ließen sich mehr kardiovaskuläre Ereignisse verhindern

Entweder jedes Jahr, alle vier oder sieben Jahre soll es zum Check gehen.

© iStock/skodonnell

Entweder jedes Jahr, alle vier oder sieben Jahre soll es zum Check gehen.

© iStock/skodonnell

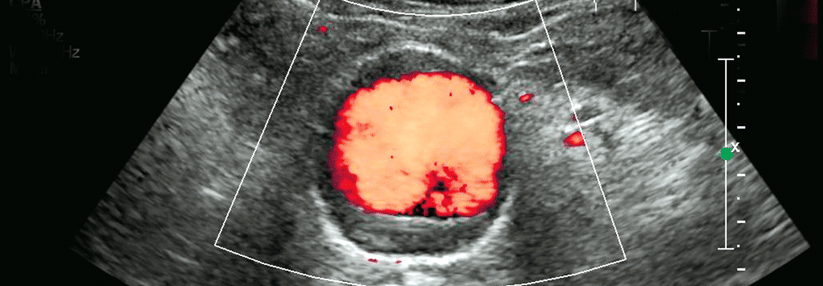

Männer über 40 und Frauen über 50 sollen alle fünf Jahre zum Screening. Dazu rät die Europäische Leitlinie zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen aus dem Jahr 2016. Die Empfehlung basiert allerdings in erster Linie auf Expertenmeinung, Forschung hierzu gab es bisher kaum.

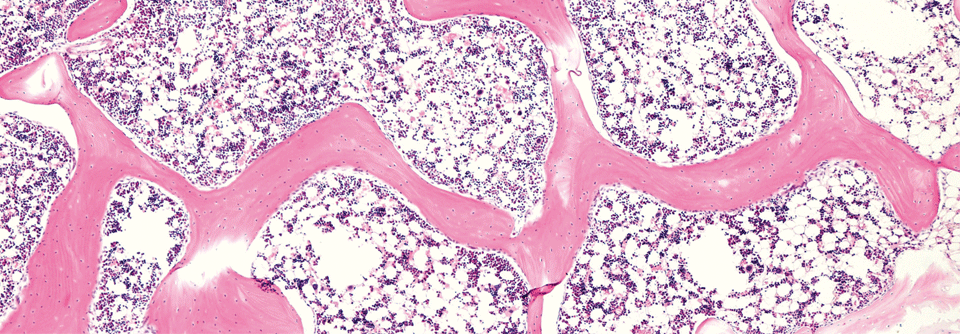

Nun nahmen sich die Wissenschaftler um Dr. Joni V. Lindbohm von der Universität Helsinki des Themas an. An 6964 Patienten untersuchten sie, wie sich das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen im Lauf der Jahre entwickelt. Außerdem verglichen sie, welchen Effekt unterschiedliche Screening-Intervalle auf die frühzeitige Identifizierung von Hochrisikopatienten, auf die Prävention kardiovaskulärer Ereignisse und auf die Gesundheitskosten haben. Während der durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 22 Jahren entwickelten sich 1686 Studienteilnehmer zu Hochrisikopatienten. Bei 617 Patienten kam es zu einem Myokardinfarkt, einem Schlaganfall oder zum Herztod.

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass das empfohlene Fünf-Jahres-Intervall für Männer und Frauen mit niedrigem Risiko zu kurz und für Menschen mit mittlerem Risiko zu lang ist. Daher empfehlen sie, die Zeitabstände zwischen den Untersuchungen individuell festzulegen: Wer initial ein geringes Risiko hat, soll sich nach sieben Jahren erneut screenen lassen. Bei niedrigem bis mittlerem Risiko sei ein Intervall von vier Jahren und bei mittlerem bis hohem Risiko eines von einem Jahr angemessen. Mit einem solchen personalisierten Modell ließen sich mehr kardiovaskuläre Ereignisse verhindern als mit dem bisherigen Vorgehen, so die Schlussfolgerung der Autoren. Es sei zudem kosteneffektiver.

Der Vorschlag erscheint zwar sehr attraktiv, wäre aber in der Umsetzung überaus komplex, schreiben Professor Dr. Arnaud Chiolero und Daniela Anker in einem begleitenden Kommentar. Denn: Das Modell erfordert ein effizientes Informationssystem zur Dokumentation des individuellen Risikos eines jeden Patienten sowie dessen Progression.

Das ließe sich in der Praxis vermutlich nicht umsetzen – zumindest nicht flächendeckend. Allerdings könnte die zunehmende Digitalisierung in der Medizin (Stichwort elektronische Patientenakte) neue Wege eröffnen.

1. Lindbohm JV et al. Lancet Public Health 2019; 4: e189-e199

2. Chiolero A, Anker D. A.a.O.: e171-e172