Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz senkt die Lebenserwartung

11 % der Betroffenen entwickelten Malignome.

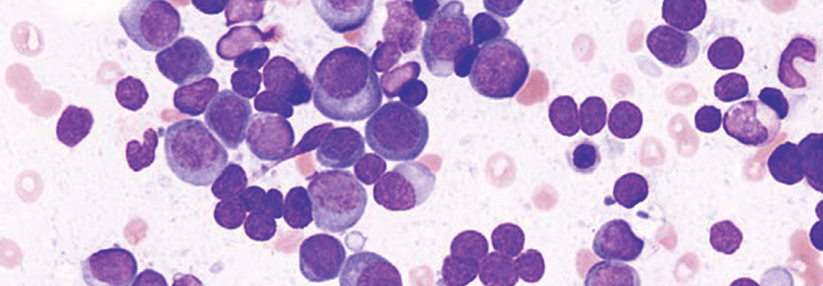

© fotolia/scyrus

11 % der Betroffenen entwickelten Malignome.

© fotolia/scyrus

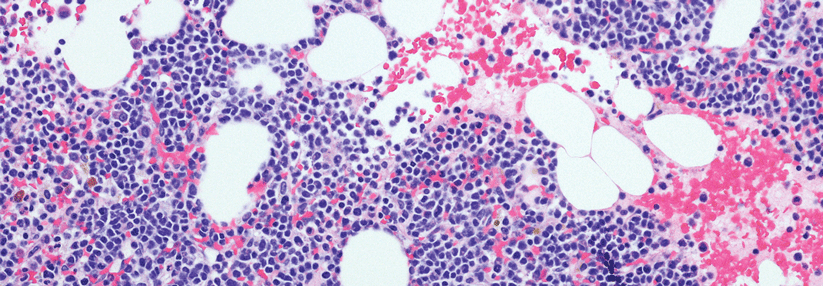

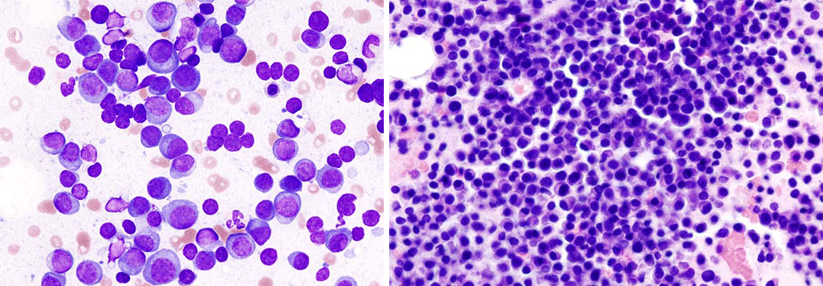

Patienten mit monoklonaler Gammopathie unklarer Signifikanz, kurz MGUS, weisen im Serum Immunglobuline auf, die einem einzelnen Klon entstammen. Nachweisbar sind sie als sog. M-Protein mit Werten ≤ 30 g/L. Anders als beim Multiplen Myelom fehlen jedoch Krankheitszeichen wie Hyperkalzämie, Niereninsuffizienz, Anämie und Knochenläsionen. Bei über 50-Jährigen beträgt die Inzidenz für die MGUS 3 %, bei über 70-Jährigen 5 %.

Doch welche Bedeutung hat die Diagnose für die Betroffenen? Bisherige Studien zeigten innerhalb von fünf bis zehn Jahren eine maligne Transformation in 7 bis 19 % der Fälle – die Serien waren aber klein und daher wenig aussagekräftig. Die Arbeitsgruppe von Dr. Robert A. Kyle von der Mayo-Klinik in Rochester hat daher das Schicksal von 1384 Patienten nachverfolgt, bei denen zwischen 1960 und 1994 erstmals ein MGUS festgestellt worden war. Die mittlere Nachbeobachtungszeit lag bei 34,1 Jahren, wobei über 14 000 Personenjahre ausgewertet wurden. Primärer Endpunkt war die Progression zu einem Multiplen Myelom, einer anderen Plasmazell- oder lymphoiden Erkankung.

Mit der Zeit entwickelten 11 % der Patienten solche Malignome – 6,5-mal mehr als in der Normalbevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit für eine Progression stieg jährlich um etwa 1 % an: Nach zehn Jahren lag sie bei 10 %, nach 20 Jahren bei 18 %, nach 40 Jahren bei 36 %.

Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Patienten mit einer IgM-MGUS und einer Non-IgM-MGUS, zwei Subtypen dieser Gammopathie. Diejenigen mit der IgM-Form hatten eine deutlich schlechtere Prognose, abhängig von der Zahl zusätzlicher Risikofaktoren wie dem Verhältnis von Kappa- und Lambda-Leichtketten und einem hohen M-Protein-Spiegel.

Für alle, die von der Monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz betroffen sind, gilt: Ihre Lebenserwartung bleibt hinter der einer alters- und geschlechtsgematchten Kontrollgruppe zurück (median 8,1 vs. 12,4 Jahre). Die Daten zeigen aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Progression zur manifesten Erkrankung deutlich geringer ist als das Risiko, aus anderen Gründen zu versterben.

Quelle: Kyle RA et al. N Engl J Med 2018; 378: 241-249