Offenes Foramen ovale Schluss mit Schlaganfall

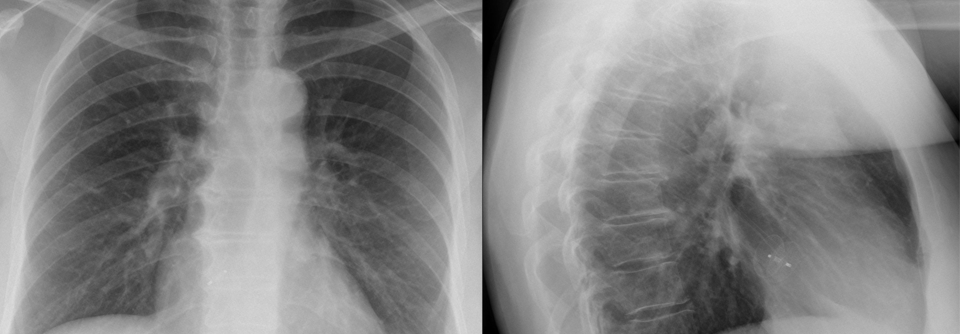

Ein mit Okkluder verschlossenes Foramen ovale in seitlicher Thoraxaufnahme. Der perkutan implantierte Okkluder kann den pathologischen Rechts-Links-Shunt im Vorhof unterbinden und damit paradoxen Embolien vorbeugen.

© wikimedia/Hellerhoff

Ein mit Okkluder verschlossenes Foramen ovale in seitlicher Thoraxaufnahme. Der perkutan implantierte Okkluder kann den pathologischen Rechts-Links-Shunt im Vorhof unterbinden und damit paradoxen Embolien vorbeugen.

© wikimedia/Hellerhoff

Die Pathogenese des ischämischen Hirninsults bei persistierendem Foramen ovale (PFO) wird mit einer paradoxen Embolie erklärt: Im venösen Kreislauf bilden sich fast kontinuierlich Mikrothromben, die normalerweise im Lungenkreislauf herausgefiltert werden. Wenn sich die Öffnung im atrialen Septum nicht verschließt, können sie bis ins Gehirn gelangen, schreiben Brian Mac Grory vom Department of Neurology der Duke University in Durham und Kollegen.

Dieser schlaganfallträchtige Abstrom setzt allerdings das Vorliegen eines Rechts-Links-Shunts voraus, der sich sonographisch detektieren lässt. Zum Nachweis dient der sogenannte Bubble-Test. Dabei wird eine Kochsalzlösung mit ungefährlichen Mikrobläschen in einen Zufluss der V. cava superior injiziert, üblicherweise in die V. brachiocephalica. Ein Übertritt vom rechten in den linken Vorhof belegt die hämodynamische Bedeutung des offenen Foramen ovale, wenn andere potenzielle Shuntquellen wie etwa ein angeborener Atriumseptumdefekt ausgeschlossen sind.

Mit der transösophagealen Echokardiographie lassen sich die relevanten kardialen Strukturen einschließlich riskanter Veränderungen in der septalen Morphologie (Aneurysma, weite Öffnung etc.) genauer darstellen als mit der transthorakalen Variante. Die Kombination von transkranieller Dopplersonographie (TCD-US) und Bubble-Test zeigt, dass die Bläschen in den zerebralen Kreislauf gelangt sind. Außerdem erlaubt sie eine Quantifizierung der Mikroembolie als Zeichen für das Ausmaß des Shunts. Bei PFO-Trägern unter 60 Jahren halten die Autoren zusätzlich zur Echokardiographie eine Thrombophiliediagnostik für sinnvoll (erhöhte Rezidivneigung). Gleiches gilt für Senioren mit einem für das PFO typischen kortikalen Insult und niedriger vaskulärer Gefährdung. Patienten mit erhöhtem Risiko für Vorhofflimmern können von einem verlängerten kardialen Monitoring zum Nachweis paroxysmaler Episoden profitieren.

Direkte orale Antikoagulation nicht zwingend von Vorteil

Eine medikamentöse Sekundärprävention wird für alle Patienten mit PFO-bedingtem Schlaganfall empfohlen. Eine Überlegenheit der oralen Antikoagulation gegenüber Inhibitoren der Thrombozytenaggregation konnte bisher jedoch nicht belegt werden. Für die NOAK fehlen spezielle Studien zum Vergleich mit Plättchenhemmern. Subgruppenanalysen deuten darauf hin, dass die direkten oralen Antikoagulanzien keinen besseren Effekt erzielen. Aber selbst eine Metaanalyse der bisher vorliegenden Daten war nicht ausreichend gepowert, um einen Vorteil der NOAK belegen zu können.

Zur definitiven Prävention erneuter Hirninsulte eignet sich der perkutane Verschluss des Foramen ovale mit einem Okkluder, der den Rechts-Links-Shunt beseitigt. Entsprechend groß ist der relative Benefit für selektierte Patienten. Aber der absolute Nutzen dieser Maßnahme ist gering. Denn das jährliche Risiko für einen erneuten Insult liegt bei den meist jüngeren Patienten ohne vaskuläre Risikofaktoren nur bei etwa 2 %. Entsprechend schwierig ist die Durchführung hinreichend großer Studien. Sechs neuere Arbeiten belegen immerhin, dass die Intervention das Risiko für einen erneuten Insult senkt. Eine Aussage zu älteren Patienten ist aber noch nicht möglich, denn nur eine der Arbeiten schloss über 60-Jährige ein und auch hier lag das mittlere Alter nur bei 49 Jahren.

Die Erfolgschancen hängen auch von morphologischen Merkmalen des PFO wie dem Durchmesser und einem etwaigen Septumaneurysma ab. Außerdem können erhebliche Komplikationen auftreten – von einem (teilweise) verbliebenen Shunt und neu aufgetretenem Vorhofflimmern bis zur Aortendissektion. In einer Real-Life-Studie erlitten 11 % der über 60-jährigen Patienten ein unerwünschtes Ereignis, von den jüngeren waren es 5 %.

Generell gilt: Um einen ischämischen Insult innerhalb von fünf Jahren zu verhindern, müssen sich 24 Patienten der Intervention unterziehen (bzw. 13 mit atrialem Septum-

aneurysma). Zudem muss der Patient wissen, dass das offene Foramen ovale in bis zu einem Drittel der Fälle nichts mit dem erlittenen Schlaganfall zu tun hat.

Die Implantation eines Okkluders ist also eventuell nutzlos und kann sogar schaden. Die Autoren empfehlen den interventionellen Verschluss für unter 60-jährige Patienten mit Hochrisiko-PFO. Auch für jüngere Patienten mit weniger riskanter Lücke kommt eine Okklusion in Betracht. Bei über 60-Jährigen mit gefährlichem PFO sollte die Einbindung in entsprechende Studien erwogen werden.

Skalpell statt Okkluder

Auch ein chirurgischer Verschluss des PFO durch direkte Naht ist möglich. Dieser Eingriff wird in der Regel anlässlich einer anderweitigen, z.B. valvulären Herzoperation durchgeführt. In einer kleinen Studie wiesen allerdings acht von elf Patienten nach dem Eingriff weiterhin einen gewissen Shunt auf. Diese geringe

Erfolgsrate erklärt möglicherweise das bereits bekannte höhere Insultrisiko nach operativer Okklusion.

Nach Okklusion lebenslang Plättchen hemmen

Nach der perkutanen Implantation eines Okkluders wird üblicherweise eine antithrombotische Therapie empfohlen. In den meisten Untersuchungen erhielten die Teilnehmer initial mindestens einen Monat lang eine duale Plättchenhemmung. Die anschließende Monotherapie sollte auch nach erfolgreichem PFO-Verschluss lebenslang beibehalten werden, zumal man nie weiß, ob der primäre Schlaganfall wirklich durch das persistierende Foramen ovale ausgelöst wurde.

Quelle: Mac Grory B et al. BMJ 2022; 376: e063161; DOI: 10.1136/bmj-2020-063161