Hitzebedingte kardiovaskuläre Ereignisse Summer in the City

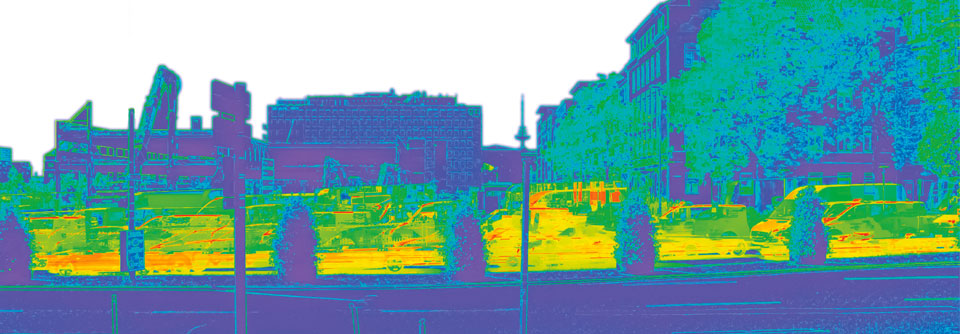

Baumfläche auf 30 % zu erweitern, kann ein Drittel der Hitzetode verhindern.

© Michael - stock.adobe.com

Baumfläche auf 30 % zu erweitern, kann ein Drittel der Hitzetode verhindern.

© Michael - stock.adobe.com

Mitteleuropa ist wortwörtlich ein Hotspot des Klimawandels. In Deutschland schreitet der Temperaturanstieg sogar schneller voran als im globalen Durchschnitt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es hierzulande mehr als 2 °C wärmer. Der weltweite Mittelwert beträgt + 1,1 °C. Das klingt wenig. Doch schon eine Zunahme der mittleren Temperatur um 1 °C führt zu mehr Extremereignissen und mehr extrem heißen Tagen, betonte Dr. Alexandra Schneider vom Institut für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München.

Eistage gingen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurück

Von Hitzetagen spricht man, wenn die 30 °C-Marke geknackt wird. Zwischen 1951 und 2022 erhöhte sich deren Anzahl in Deutschland linear um 8,6 Tage. Im Gegenzug gingen die Eistage (definiert als < 0 °C) um 13,6 zurück. Die gesundheitlichen Folgen bekommen besonders Menschen im urbanen Raum zu spüren.

Im Rahmen des europäischen Exhaustion-Projektes wurden die Auswirkungen hoher Lufttemperaturen auf die ursachenspezifische Mortalität in 204 Städten untersucht. In den 15 größten Städten der Bundesrepublik verdoppelte sich die kardiovaskuläre Sterblichkeit nahezu, wenn die Temperatur zwischen der 75. und 99. Perzentile ihrer Normalverteilung lag (relatives Risiko, RR 1,98). Für Gesamteuropa ergab sich ein RR von 1,49. Frauen trafen die negativen Hitzeeffekte etwas ausgeprägter als Männer. Ein Blick in die Details zeigte, dass die Herzinsuffizienzmortalität bei hohen Temperaturen über die Jahrzehnte zugenommen hat, während die Anfälligkeit gegenüber Kälte sank (s. Kasten).

Heiß vs. kalt

Klassischerweise besteht eine Assoziation zwischen Kälte und der Gefahr für Herzinfarkte. Das bestätigt z.B. eine Registerarbeit, die den Temperaturzusammenhang über einen 28-jährigen Zeitraum in Augsburg analysierte. Was diese Studie aber auch zeigte: Während es zwischen 1987 und 2000 keine Hitzeassoziation gab, stieg das relative Risiko für Myokardinfarkte im Zeitraum 2001–2014 ab etwa 20 °C signifikant an. Höhere Temperaturen schadeten inbesondere Patienten mit Diabetes oder Hyperlipidämie. Zudem schienen Medikamente wie Betablocker und Plättchenhemmer hitzebedingte Infarkte zu begünstigen.

Kälte wirkt sich nach wie vor stärker auf die Mortalität aus als Hitze. Trotzdem führt die globale Erwärmung unterm Strich zu keinem positiven Nettoeffekt, wie zwei Klimamodelle aus dem europäischen Exhaustion-Projekt veranschaulichen. Zwar wird die kältebedingte Sterblichkeit im Laufe der nächsten 75 Jahre sinken, allerdings wiegt dies das Plus an Hitzetodesfällen nicht auf. Hinzu kommt die Überalterung der Gesellschaft, die den Rückgang der Kälteeffekte abfedert. Bei dem sogenannten Rocky-Road-Szenario, das auf einer laxeren Klimapolitik fußt, stehen etwa 50.000 Kältetote weniger in Europa mehr als 100.000 neuen Hitzetoten gegenüber.

Eine solche Hitzevulnerabilität hängt stets vom Kontext ab, erinnerte die Expertin. Neben individuellen Faktoren wie Alter, sozioökonomischer Status und Komorbiditäten spielen Umwelteinflüsse eine Rolle. Synergistische Effekte können die Übersterblichkeit noch befeuern. Nicht nur Daten aus dem Exhaustion-Projekt belegen laut Dr. Schneider: „Hitze wirkt stärker, je mehr Luftschadstoffe gleichzeitig vorhanden sind.“ Das betrifft Personen über 65 Jahre deutlicher als Jüngere.

In jeder fünften bis sechsten europäischen Stadt sorgen Beton und Asphalt für sogenannte Hitzeinseln, wo sich die Wärme staut. Für die Menschen bedeutet das: Mehr Krankenhauseinweisungen, mehr kardiovaskuläre Komplikationen und mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle. Über 4 % der Sommermortalität in Europa werden Hitzeinseln zugeschrieben. Auch Deutschland muss sich diesem Problem stellen. „Wir sind unter den Flächenstaaten das am meisten verstädterte Land auf diesem Planeten“, sagte der Klimaforscher Prof. Dr. Heiko Paeth von der Universität Würzburg. Prognosen zufolge wird sich z.B. Berlin bis 2050 im wärmsten Monat um weitere 6,1 °C aufheizen. Das entspricht aktuell den Temperaturen im australischen Canberra.

Schlechterer Schutz vor Überwärmung in der Nacht

Darüber hinaus können sich Stadtklimaeffekte und regionale Hotspots des Klimawandels überlagern und damit die Gesundheitsrisiken erhöhen, warnte Prof. Paeth. Für maßgeschneiderte Anpassungsmaßnahmen lohne der Blick auf die regionale Ebene (s. Kasten). So zeigen Simulationen für Unterfranken eine Versechs- bis Versiebenfachung der Hitzetage in etwa 50 bis 75 Jahren.

Würzburg glüht

Würzburg liegt in einem Talkessel, weist eine sehr hohe Bebauungsdichte auf und besitzt nur wenig Grünanlagen und offene Wasserflächen, erklärte Prof. Paeth. Zudem versperrt die hohe Bebauung im Maintal die Frischluftschneisen. Um die lokalen Wärmeinseln zu quantifizieren, hat die Stadt vor einigen Jahren ein spezielles Messnetz aufgebaut. Anhand der Daten erkennt man „genau das, was wir uns nicht wünschen“, so der Experte. Denn im Winter ist es in der Stadt genauso kalt wie in der Umgebung. In den Sommermonaten jedoch gibt es eine starke Überhitzung in der Innenstadt gegenüber dem Umland.

Die Wärmeinseln bilden sich vor allem am Nachmittag, wenn die Temperaturmaxima erreicht werden, und in den Abendstunden. Die größte Differenz liegt bei 8,3 °C auf einer horizontalen Distanz von 2,5 km. Das bedeutet Prof. Paeth zufolge: „Wenn jemand im Außenbereich von Würzburg nach einem Hitzetag auf seiner Terrasse sitzt, hat er vielleicht 21 °C, während jemand in der Innenstadt knapp 30 °C hat.“

Bereits heute erreicht Würzburg Tiefsttemperaturen von 25 °C vor Sonnenaufgang. Berücksichtigt man den regionalen Klimawandel bei einem Business-as-Usual-Szenario*, stehen in zwei Generationen Nächte bevor, in denen die Tiefsttemperatur 30 °C nicht mehr unterschreitet. Laut dem Referenten hat die Stadt dieses Problem und die damit verbundenen Herausforderung erkannt.

* keine weiteren Anstrengungen zur Emis- sionsminderung werden unternommen

Noch eindrücklicher sieht die Entwicklung bei den Tropennächten (minimale Temperatur ≥ 20 °C) aus. Bis 1999 gab es dieses Phänomen in Unterfranken – einer der wärmsten Regionen Deutschlands – gar nicht. Im ungünstigsten Szenario drohen in Zukunft mehr als 20 Tropennächte jährlich. Gegen diese Überwärmung könne man sich in der Nacht physiologisch und bautechnisch schlechter schützen als am Tag, verdeutlichte der Experte die medizinische Relevanz. Und auch Dr. Schneider betonte: „Nächtliche Hitze nimmt im Klimawandel stärker zu als die Hitze tagsüber und wird zum immer größeren Problem in den urbanen Hitzeinseln.“

Wie lässt sich dem nun entgegenwirken? Als echten Allrounder bezeichnete Prof. Dr. Andreas Daiber vom Zentrum für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz die grüne Infrastruktur. Wächst die Baumfläche in Städten auf 30 %, könnte die urbane Temperatur um 1,3 °C abkühlen und ein Drittel der Hitzetode verhindert werden. Außerdem verbessern Grünflächen die Luftqualität und reduzieren die Lärmbelästigung. Auf individueller Ebene senken sie u.a. das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, regen zu körperlicher Aktivität an und steigern mentale Gesundheit sowie Lebensqualität.

Die zweite Stellschraube betrifft die Verkehrsführung bzw. den Städtebau selbst. Prof. Daiber stellte drei verschiedene Konzepte vor:

- Städte kompakter machen: Eine kontrollierte dichtere Bebauung und Landnutzung verkürzt Transportwege und verringert so den Schadstoffausstoß sowie die Lärmentwicklung. Zusätzlich entstehen Räume für ausgedehnte Grünflächen, was mehr bringt als ein Streumodell mit vereinzelten Bäumen, so der Kollege. Mit 30 % kompakteren Städten könnte man weltweit 400 bis 800 disability-adjusted life years ("verlorene" gesunde Lebensjahre) pro 100.000 Einwohnern vorbeugen.

- Superblocks: Autos, Busse und Co. umfahren einzelne verkehrsfreie Straßenblöcke. Berechnungen für Barcelona ergaben, dass sich jedes Jahr 667 vorzeitige Todesfälle vermeiden ließen, wenn die Stadt alle 503 beabsichtigten Superblocks umsetzen würde.

- 15-Minuten-Stadt: Die Einwohner sollen alle wichtigen täglichen Aktivitäten und Tätigkeiten binnen 15 Minuten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. In Paris z.B. erhofft man sich dadurch weniger Verkehrslärm und bessere soziale Strukturen.

Angesichts der zunehmenden Urbanisierung besteht durch eine smarte Städteplanung "ein riesiges Gesundheitspotenzial“, sagte Prof. Daiber. Das sieht auch die WHO so. Ihr zufolge trägt die urbane Umgebung neben dem Lebensstil maßgeblich zur kardiovaskulären Gesundheit bei.

Quelle: Kongressbericht 90. Jahrestagung der DGK