Tinnitus: Warum die Medizin Patienten so wenig zu bieten hat

Verhaltenstherapie bessert die Lebensqualität – und nicht die Lautstärke.

© iStock/Vaselena

Verhaltenstherapie bessert die Lebensqualität – und nicht die Lautstärke.

© iStock/Vaselena

Die Situation ist alarmierend. In einer amerikanischen Studie gaben 82,6 % der 230 befragten Tinnitus-Patienten an, die angebotenen Therapien würden entweder überhaupt nicht oder nur sehr wenig helfen. Umfragen aus Großbritannien und Schweden liefern ein ähnliches Bild. Allerdings auch deshalb, glauben Dr. Don J. McFerran vom Colchester General Hospital und Kollegen, weil die Betroffenen ihre Ärzte mit unerfüllbaren Erwartungen konfrontieren.

Patienten wollen ein endgültiges Verschwinden des quälenden Tons. Doch nicht einmal mit der laut Studien wirksamsten Behandlung – der kognitiven Verhaltenstherapie – gelingt es, die Lautstärke des Piepsens zu vermindern. Immerhin verbessert sie die Lebensqualität. Das Team um Dr. McFerran hat verschiedene Faktoren zusammengetragen, warum viele denken, die Medizin würde die Patienten im Stich lassen.

Ein Punkt: der Mangel an entsprechenden Forschungsbemühungen. Im Vergleich zur Depression haben die Autoren 49-mal weniger registrierte Medikamentenstudien gefunden. Bisher lässt sich nicht genau sagen, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind. In Studien variiert die Prävalenz zwischen 5,1 % und 42,7 %, mit zusätzlich ganz unterschiedlichen Krankheitsdefinitionen. Werden nur Studien mit einheitlicher Definition berücksichtigt, schwanken die Zahlen weiterhin zwischen 12% und 30 %. An einem zu geringen Absatzmarkt kann es folglich nicht liegen, so die Autoren.

Einheitliche Pathogenese ist unwahrscheinlich

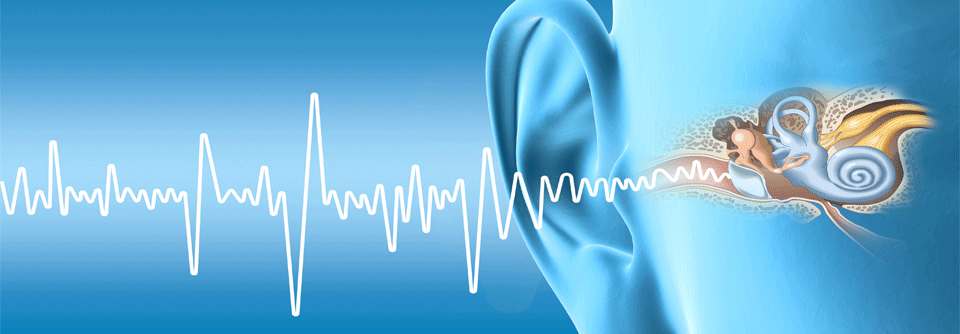

Nur, wie soll eine neue Therapie, ihre Wirksamkeit beweisen, wenn nicht klar ist, an welchem Pathomechanismus sie ansetzen soll? Denn die Experten halten es für sehr unwahrscheinlich, dass sich alle diese Patienten mit chronischen Ohrgeräuschen dieselbe Pathogenese teilen. Nicht jeder beklagt zum Beispiel wie die Mehrheit einen begleitenden Hörverlust. Ganz zu schweigen davon, dass dieser ebenfalls verschiedene Ursachen haben kann.

Eine gängige allgemeine Theorie ist, dass der Tinnitus mit einer peripheren Störung im Ohr beginnt und sich dann über zentrale Mechanismen im Gehirn chronifiziert. Was die Frage aufwirft, ob man die bisher erfolglosen Ansätze nicht nur eventuell bei den falschen Patienten, sondern auch zum falschen Zeitpunkt einsetzt? Denn viele Medikamente, wie der NMDA-Rezeptor-Antagonist Memantin, zeigten im Tierexperiment durchaus eine Wirksamkeit – scheitern aber in Humanstudien.

Vielleicht liegt der Grund für die Therapie-Brache auch in den Tiermodellen selbst. Ein Nagetier kann seine Ohrgeräusche nicht beschreiben – wie will man da zuverlässig den Erfolg im Vergleich zur Humantherapie beurteilen?

Fragebogen kann man nur bedingt trauen

Objektive Biomarker, mit denen sich Ausprägung und Art eines Ohrgeräusches beurteilen ließen, gibt es nicht. Sowohl elektrophysiologische wie radiologische oder hämatologische Untersuchungen helfen bisher kaum weiter. Fragebogen wiederum ist nur bedingt zu trauen und in Tierversuchen sind diese nicht umsetzbar. Das Zusammenspiel dieser Unsicherheiten trägt laut Dr. McFerran und seinen Kollegen mit dazu bei, dass sich am Horizont immer noch kein Silberstreifen zeigt.

Über die Tinnitus Cure Map, die von der British Tinnitus Association entwickelt wurde, versuchen die Kollegen, einen gemeinsamen einheitlichen Weg zu finden. Über ein gesammeltes, frei zugängliches Instrumentarium soll Ordnung in das bisherige „Forschungschaos“ gebracht werden, um vielversprechende Felder identifizieren zu können.

Quelle: McFerran DJ et al. Front Neurosci 2019; 13: 802; DOI: 10.3389/fnins.2019.00802