Unnötige Behandlungen von Palliativpatienten bringen den Kliniken Geld ein

Gerade in der Onkologie gibt es viele Verfahren, die oft mehr schaden als nutzen.

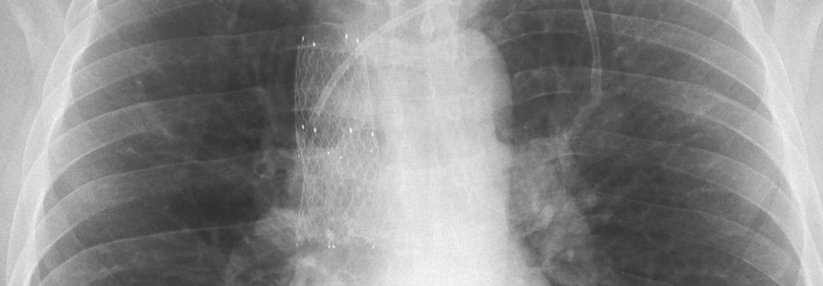

© iStock/Prot Tachapanit

Gerade in der Onkologie gibt es viele Verfahren, die oft mehr schaden als nutzen.

© iStock/Prot Tachapanit

Nicht alles, was Schwerstkranken kurz vor ihrem Tod zugemutet wird, ist mit den Leitlinien unter einen Hut zu bringen. Bereits 2017 stellten Mediziner der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität fest, dass Krebspatienten selbst in ihrer letzten Lebenswoche erschreckend häufig noch Chemotherapien, Dialysen, Operationen und Intensivbehandlungen über sich ergehen lassen mussten.* Rund jeder Zwölfte wurde in dieser aussichtslosen Situation sogar noch wiederbelebt. Eine echte Palliativversorgung über drei Wochen hinaus erlebten dagegen nur < 2 %.

„Leitliniengerecht hätten es nahezu 100 % sein müssen“, berichten Dr. Matthias Thöns und Dr. Thomas Sitte vom Palliativnetz Witten e.V. und der Deutschen PalliativStiftung. Beide setzten sich aufgrund dieser Ergebnisse kritisch mit der Frage auseinander, warum Palliativpatienten in Deutschland weiterhin so häufig übertherapiert werden und wie man den Betroffenen besser helfen könnte. Chemotherapie, PEG-Anlage ohne klares realistisches Therapieziel, Bestrahlung oder Bluttransfusion in den letzten Lebenstagen, nutzlose Medikamente, ineffektive Intensivtherapie oder präfinal eine intravenöse Ernährung – gerade in der Onkologie gibt es ihrer Meinung nach viele Verfahren, die den Patienten oft mehr schaden als nutzen und damit per Definition eine Übertherapie sind.

Die palliative Chemotherapie dürfte gar nicht so heißen

Eine Ursache, glauben sie, ist der wirtschaftliche Anreiz, der die Kliniken dazu bewegt, hochpreisige und technikbasierte Behandlungen anzusetzen. Ein anderer auf Patientenseite weitverbreiteter Mythos ist, dass neue und technisch aufwendige Verfahren stets die besseren sind und eine Nicht-Behandlung immer die schlechtere Lösung ist.

Selten werde das Wort palliativ zum Beispiel so unangemessen verwendet wie beim Thema Chemotherapie, schreiben Dr. Thöns und Dr. Sitte. Dass diese tatsächlich Leiden lindere, sei nur in Ausnahmefällen bewiesen. Auf der anderen Seite gebe es aber deutliche Hinweise dafür, dass eine Chemo die Lebensqualität verschlechtere und oft lebensverkürzend wirke – zumindest in den letzten sechs Monaten des Krebskranken.

Kaum besser sieht die Bilanz vieler neuer Krebsmedikamente aus: Laut einer Studie des King‘s College London haben unter den zwischen 2009 und 2013 zugelassenen Wirkstoffen nur 10 % belegt, dass sie die Lebensqualität verbessern. Bei gerade einmal 16 % stand unter dem Strich eine klinisch relevante Verlängerung des Überlebens. Und sogar Bestrahlungen würden aufgrund wirtschaftlicher Interessen oft so verabreicht, dass sie dem Patienten unnötig das Restleben verleiden.

Viele Bestrahlungen bringen mehr Geld als eine

Dabei ist der Nutzen der Maßnahme in palliativen Situationen eigentlich unstrittig. Nötig ist allerdings nur eine einzeitige Sitzung, wie u.a. von der WHO empfohlen. Weil eine Bestrahlungsserie aber finanziell einträglicher ist, verbringen Betroffene viel Zeit in Transportfahrzeugen und Wartezimmern.

Zahl der Langzeit-Beatmeten in Kliniken um 347 % gestiegen

Und tut es Patienten wirklich immer gut, wenn man mit Intensivmedizin und künstlicher Beatmung den Tod hinauszögert? Inzwischen stirbt jeder vierte Deutsche auf einer Intensivstation. Eine Quote, die Dr. Thöns und Dr. Sitte alles andere als wünschenswert finden. „Nur gute 40 % der Menschen überleben längerfristig einen Krankheitszustand, der eine Beatmung von über zwei Wochen erforderlich macht“, erklären sie.

Eigentlich ein Grund, die Indikation zur Langzeit-Beatmung nur sehr zurückhaltend zu stellen. Stattdessen ist seit 2003 die Zahl der Heimbeatmungen von 500 auf 40 000 Fälle angestiegen, in den Kliniken wurden 347 % mehr gut vergütete langzeitbeatmete Fälle abgerechnet. Zumeist handele es sich um multimorbide Patienten, die oft länger beatmet werden als medizinisch indiziert, kritisieren Dr. Thöns und Dr. Sitte. Zum Schluss haben sie noch eine gute Nachricht zu verkünden: Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat dieses Jahr versucht, mit einer Leitlinie gegen Übertherapie sich dem Trend zum „Immer-mehr“ entgegenzustellen.

Quelle: Thöns M, Sitte T. Schmerzmedizin 2019; 35: 22–28

* Dasch B. PLoS One 2017; 12: e0175124