Auch ohne offenen Eingriff erfolgreich zu beseitigen

Endovenöse Verfahren setzen auf minimalstes Trauma und wenig Nebenwirkungen. Die Verschlussraten können sich dennoch sehen lassen.

© JenkoAtaman – stock.adobe.com

Endovenöse Verfahren setzen auf minimalstes Trauma und wenig Nebenwirkungen. Die Verschlussraten können sich dennoch sehen lassen.

© JenkoAtaman – stock.adobe.com

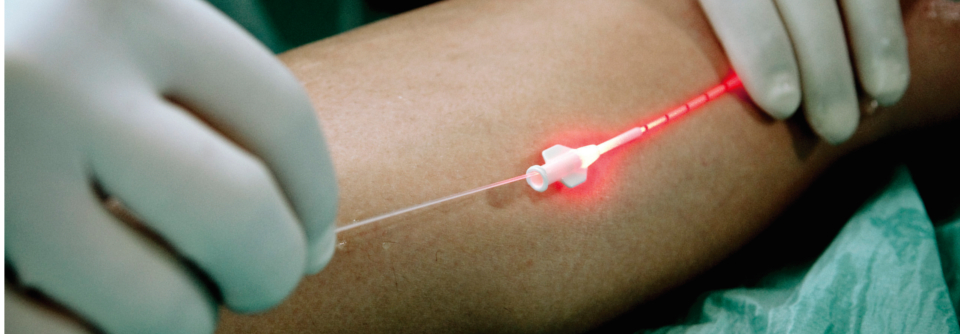

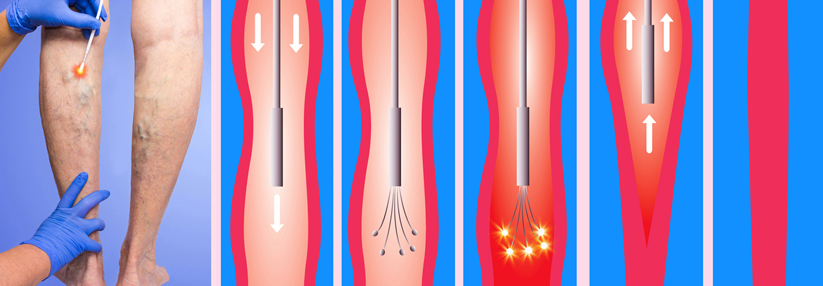

Die Idee hinter der endovaskulären thermischen Therapie zur Behandlung der symptomatischen Varikose klingt simpel: schrumpfende Kollagenfasern der Venenwand reduzieren den Gefäßdurchmesser. Zusätzlich führt die Hitze zu einer Intimaläsion, die das Gerinnungssystem aktiviert, schreibt Dr. Tobias Hirsch vom Venen-Kompetenzzentrum am Universitätsklinikum Halle (Saale). Zur Verfügung stehen zwei Varianten: Radiofrequenz- und Laser-Ablation.

Beide Ablationsverfahren mit guten Langzeitergebnissen

Eine Form der Radiofrequenzablation ist die bipolare radiofrequenzinduzierte Therapie (RFITT). Dabei werden Blut und Venenwand während einer kontinuierlichen Rückwärtsbewegung des Katheters auf 70–100 °C erhitzt. Bei der ClosureFast™-Methode und deren Modifikationen erfolgt dagegen eine segmentale Behandlung mit ca. 120 °C. Für beide Verfahren wurden auch Jahre nach der Intervention Verschlussraten über 90 % berichtet.

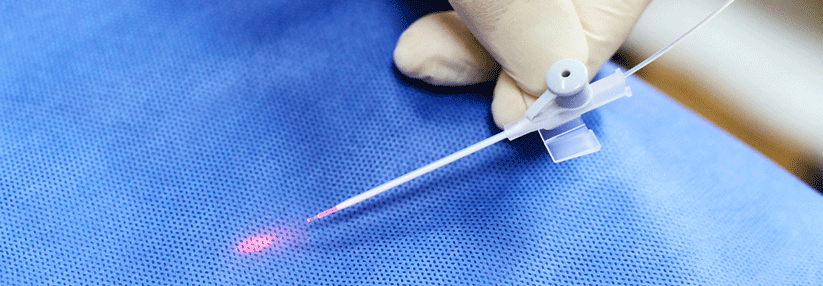

In der Laserablation hat sich der Diodenlaser (1.470 nm) mit radial abstrahlender Behandlungsfaser durchgesetzt. Dieser ermöglicht aufgrund der gleichmäßigen Wärmeabgabe die beste Verschlusswirkung bei geringer Komplikationsrate (z.B. Schmerzen, Hämatome). Für Radialfasersysteme liegen die Verschlussraten nach fünf Jahren zwischen 80 % und 97 %.

Ein Vorteil der Laserradialfasern ist die punktgenaue Wärmeapplikation. Dadurch können sehr kurze Venensegmente und Perforansvenen ohne längere intravasale Vorlaufstrecke behandelt werden. Systeme mit Führungsdraht erlauben zudem eine Therapie gewundener oder phlebitisch veränderter Gefäße.

Ein weiterer Pluspunkt: Im Gegensatz zur OP kommen die thermischen Verfahren mit einer Tumeszenzlokalanästhesie (off label) aus. Wegen der geringeren Invasivität ist auch die Nebenwirkungsrate geringer als beim chirurgischen Eingriff. Möglich sind Parästhesien und eventuell länger anhaltende Hyperpigmentierungen. Das Thromboserisiko ist aufgrund der uneingeschränkten postoperativen Mobilität sehr niedrig.

Aber auch nicht-thermische Verfahren stehen in mehreren Varianten zur Verfügung. Eine davon ist die ultraschallgesteuerte Schaumsklerosierung, bei der ein Verödungsmittel in die Saphenavenen bzw. Seitenäste injiziert wird. Im Vergleich zur thermischen Ablation gibt es allerdings eine höhere Rezidivrate, die oft wiederholte Interventionen erfordert.

Die mechanochemische Ablation (MOCA™) ist eine Weiterentwicklung der Schaumverödung. Zusätzlich zur Applikation des flüssigen Sklerosierungsmittels wird dabei das Endothel durch einen rotierenden (3.500 U/min) Draht zerstört, was die lokale Wirkung an der Gefäßwand verstärkt. Studien belegen Fünf-Jahres-Verschlussraten von rund 80 %.

Eines der jüngsten nicht-thermischen Verfahren beruht auf dem embolischen Verschluss der Stammvenen mit Acrylat. Sobald das Cyanoacrylat polymerisiert, ist das varikös veränderte Gefäß dauerhaft verschlossen, schreiben die Autoren. Gleichzeitg schränkt die Methode den Patienten in seiner Aktivität nicht ein. Die Verschlussraten liegen nach fünf Jahren über 90 %.

Nicht-thermische Verfahren haben generell den Vorteil, dass das Risiko für Nervenverletzungen gering ausfällt, weil es außer der Venenpunktion kein anderes Trauma gibt. Besonders gut eignen sich die Techniken zur Behandlung der V. saphena parva. Diese kann wegen des kreuzenden N. suralis an der Wade nur eingeschränkt thermisch behandelt werden. Zudem bieten sie eine endovenöse Option z.B. für Patienten unter antiarrhythmischer Therapie, d.h. mit Kontraindikation für die Tumeszenzanästhesie. Therapeutisch bedingte Schmerzen sind auch bei der mechanochemischen Ablation geringer als bei den thermischen Methoden.

Risikoaufklärung nicht vergessen

Um das Risiko für zerebrovaskuläre Komplikationen zu minimieren, müssen vor einer ultraschallkontrollierten Schaumverödung arteriovenöse Shunts ausgeschlossen werden (persistierendes Foramen ovale etc.). Außerdem sollte man Patienten über mögliche Nebenwirkungen aufklären, z.B. Hyperpigmentierungen und dolente Sklerothrombusknötchen, die eventuell punktiert und exprimiert werden müssen.

Erfahrungsgemäß lassen sich mittels MOCA Venen bis zu einem Durchmesser von 12 mm effektiv verschließen. Die Grenze der Schaumsklerosierung liegt bei 8 mm. Hinsichtlich des Acrylats ist zu beachten, dass es sich bei dem Polymer um ein Implantat handelt. Es wird ähnlich wie Nahtmaterial oder Stents im Gefäß endothelialisiert und nur sehr langsam abgebaut. Außerdem besteht die Möglichkeit einer entzündlichen Lokalreaktion.

Histotoxische Reaktion auf Acrylat möglich

Eine Thrombophlebitis kann durch sämtliche Stammvenentherapien ausgelöst werden. Dies gilt für Stripping und Phlebektomie ebenso wie für endoluminale Interventionen. Die nach der Acrylatklebung gelegentlich auftretende schmerzhafte Rötung ist dagegen keine Phlebitis, sondern eine histotoxische Reaktion, betont Dr. Hirsch. Zudem entwickeln etwa 1–2 % der mit Acrylat behandelten Patienten eine generalisierte Urtikaria, die gut auf Steroide und Antihistaminika anspricht.

Prinzipiell ist die interventionelle Varizenbehandlung auch mit einem erhöhten Thromboserisiko (0,3–1 %) verbunden. Besonders gefährdete Patienten sollten deshalb eine Prophylaxe erhalten. Eine Kompressionstherapie wird für die erste Woche nach der Intervention empfohlen. Sie soll vor allem schmerzhafte Phlebitiden verhindern, ein besseres Therapieresultat ist bisher nicht belegt.

Quelle: Hirsch T. internistische praxis 2022; 65: 15-28

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).