In diesen Situationen bessern SGLT2-Hemmer die Prognose bei chronischer Niereninsuffizienz

Bei hohem Risiko für eine CKD-Progression sind SGLT2-Hemmer sinnvoll.

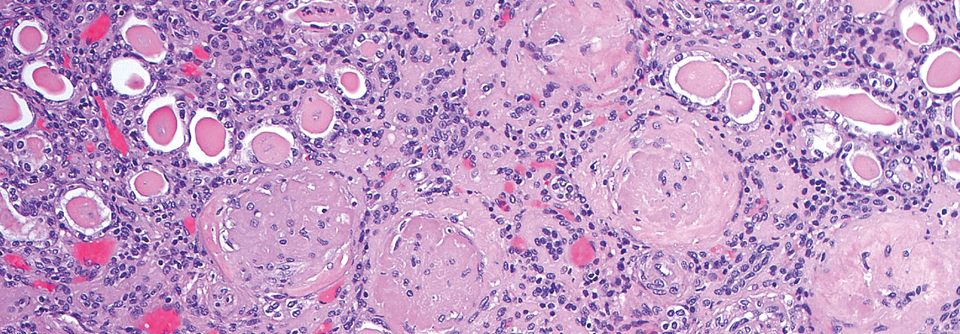

© Science Photo Library/ZIAD M. EL-ZAATARI

Bei hohem Risiko für eine CKD-Progression sind SGLT2-Hemmer sinnvoll.

© Science Photo Library/ZIAD M. EL-ZAATARI

Zum Nutzen und Risiken der SGLT2-Inhibitoren existiert inzwischen Evidenz über einen Zeitraum von fünf Jahren. Diese fasste ein Team um Arnav Agarwal von der McMaster University in Hamilton in einer systematischen Metaanalyse aus 13 Studien mit insgesamt fast 30.000 Teilnehmenden zusammen. Aus den Daten entwickelten sie Empfehlungen für Gruppen mit unterschiedlich hohem Risiko für eine Progression der chronischen Niereninsuffizienz (CKD).

Für den Fall eines sehr hohen Risikos ergab die Auswertung, dass SGLT2-Inhibitoren die Gesamtmortalität, die kardiovaskuläre Mortalität, sowie das Risiko für Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz, für Nierenversagen und für nicht-tödliche Myokardinfarkte und Schlaganfälle signifikant senken. Ähnliche Effekte zeigte die Substanzklasse bei hohem Progressionsrisiko mit der Ausnahme, dass sich auf das Risiko für Hospitalisierung und Nierenversagen nur ein geringer bis gar kein Einfluss fand. Da der Nutzen mögliche Risiken und Belastungen durch die Medikamenteneinnahme bei Erwachsenen mit hohem oder sehr hohem Risiko bei Weitem überwiegt, einigte sich das Panel auf eine starke Empfehlung von SGLT2-Inhibitoren für diese Gruppe.

Praktische Hinweise für die Therapie mit SGLT2-Inhibitoren

- Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) muss initial ≥ 20 ml/min/1,73m2 betragen. Die Therapie kann ohne Titration in der höchstmöglichen Dosis begonnen werden und kann auch bei allmählichem Abfall der GFR bis zur Dialysepflicht fortgesetzt werden.

- Häufig sinkt die GFR in der Anfangsphase der Therapie vorübergehend leicht ab. Eine Überwachung ist routinemäßig nicht notwendig, wird jedoch bei hohem Risiko und vorausgegangenem akuten Nierenversagen angeraten.

- Nimmt die GFR während der Therapie um mehr als 25 % ab, sollte die Medikation unterbrochen werden. Hat sich die Nierenfunktion wieder erholt, kann man einen erneuten Versuch starten.

- Bei gleichzeitiger Einnahme von Diuretika besteht ein erhöhtes Risiko für eine Volumendepletion. Dann rät das Expertenteam zum engmaschigen Monitoring am Beginn einer SGLT2-Hemmer-Therapie. Auch eine Titration der Diuretika kann helfen.

- Bei Menschen mit Herzinsuffizienz sollten SGLT2-Inhibitoren unabhängig von Nierenfunktion und Albuminurie eingesetzt werden.

Nur schwache Empfehlung bei mittlerem Progessionsrisiko

Bei mittlerem und geringem Progressionsrisiko senken SGLT2-Inhibitoren in geringem Ausmaß die Gesamtmortalität und die Gefahr für nicht-tödliche Schlaganfälle. Auf andere Endpunkte zeigte sich kein Effekt. Angesichts dieses geringen Nutzens, dem die Belastung durch die Medikamenteneinnahme, die Kosten und eventuelle Nebenwirkungen gegenüberstehen, gab es nur eine schwache Empfehlung für den Einsatz von SGLT2-Hemmern in diesen Patientengruppen. Schädliche Effekte von SGLT2-Inhibitoren ließen keine unterschiedliche Inzidenz in den verschiedenen Risikogruppen erkennen.

Das Autorenteam fasst deshalb folgendermaßen zusammen: Es ist nur eine geringe oder gar keine Assoziation der Substanzen mit akutem Nierenversagen, Knochenfrakturen, Extremitätenamputationen, Ketoazidose, genitalen Infektionen oder symptomatischer Hypovolämie zu beobachten. Wegweisend für die Therapieentscheidung ist deshalb eine sorgfältige Risikostratifikation vor allem auf der Basis von GFR und Albuminurie. Aber Ursache und Ausdehnung der Nierenerkrankung sowie andere Komorbiditäten müssen in die Risikobewertung einfließen.

Quelle: Agarwal A et al. BMJ 2024; 387: e080257; doi: 10.1136/bmj-2024-080257

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).