Mit Ballon, Stent und Lithotripter

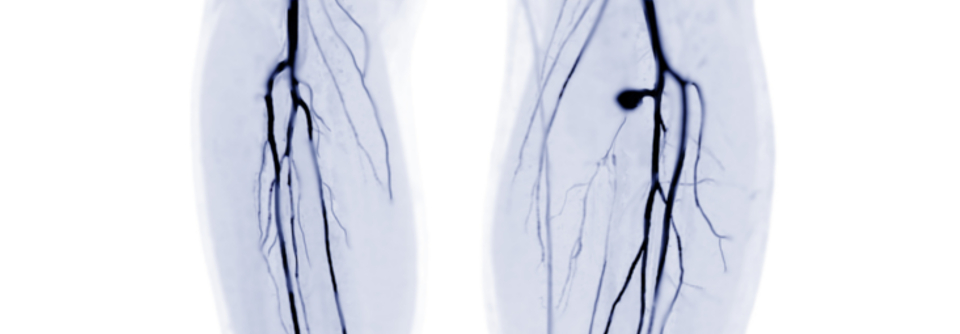

Die Leitlinienautoren empfehlen eine infrapopliteale Stentimplantation nur nach einer unzureichenden Wirkung der Ballonangioplastie.

© AGPhotography – stock.adobe.com

Die Leitlinienautoren empfehlen eine infrapopliteale Stentimplantation nur nach einer unzureichenden Wirkung der Ballonangioplastie.

© AGPhotography – stock.adobe.com

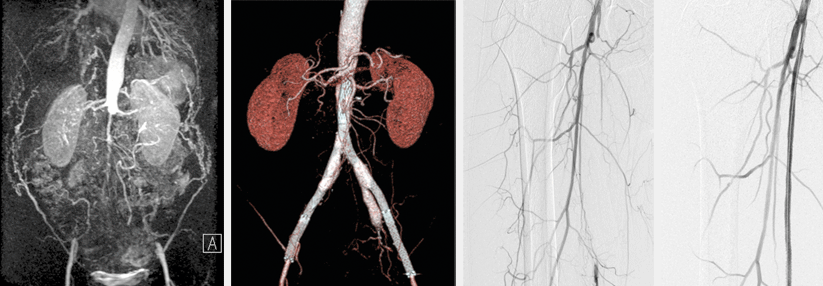

Die Wahl der Therapie richtet sich bei der PAVK nach dem betroffenen Gefäßgebiet. Bei isolierten iliakalen Läsionen wird primär eine endovaskuläre Sanierung empfohlen. Dabei ist die Stent-Angioplastie der Ballonanwendung mit nachfolgender Implantation einer Gefäßstütze überlegen. Je nach Befund sind ein Jahr nach dem Eingriff noch 90–97 % der Gefäße durchgängig, so Dr. Tanja Böhme und Prof. Dr. Thomas Zeller vom Universitätsklinikum Freiburg. Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass Stentgrafts, also mit Prothesenmaterial ummantelte Implantate, bei schwierigen Verschlüssen Vorteile bieten. Es mangelt aber noch an großen Vergleichsstudien mit herkömmlichen Stents. Bei aortoiliakalen Stenosen, insbesondere solchen der infrarenalen Hauptschlagader, bleibt für operable Patienten die Bypass-Anlage Methode der Wahl.

Läsionen der A. femoralis communis werden weiterhin vorzugsweise mit einer Endarteriektomie saniert. Dank technischer Fortschritte ist aber auch eine endovaskuläre Therapie mit Stentimplantation möglich. Die TECCO-Studie ergab nach zwei Jahren für beide Verfahren vergleichbare Resultate bezüglich Offenheitsrate und erneutem Interventionsbedarf an der Zielläsion.

Bei Veränderungen im femoropoplitealen Abschnitt mit einer Verschlusslänge < 25 cm wird in den Leitlinien eine endovaskuläre Behandlung präferiert. Gleiches gilt für längere Verschlüsse bei Patienten mit hohem Operationsrisiko oder fehlendem venösen Überbrückungsmaterial.

Unbeschichtete Stents eignen sich bei Dissektion oder Recoil

Für die femoropopliteale Strombahn gibt es diverse endovaskuläre Optionen. Wegen der günstigeren Offenheitsraten und des geringeren Reinterventionsbedarfs ist die paclitaxelfreisetzende Ballonangioplastie der herkömmlichen Version vorzuziehen. Unbeschichtete Stents haben jedoch nach wie vor einen Platz im Therapiekonzept, versichern die Autoren. Sie eignen sich z.B. für Patienten mit Dissektion oder Recoil (Restenose durch elastische Rückstellkräfte) etwa als Folge exzentrischer Verkalkungen. Auch eine Kombination mit medikamentenbeschichteten Ballons ist möglich, auch Bail-out-Stenting genannt.

Inzwischen stehen zwei Paclitaxel-Stents (Zilver, Eluvia) für die Behandlung femoropoplitealer Läsionen zur Verfügung. In der IMPERIAL-Studie wurde nach einem Jahr eine höhere primäre Offenheitsrate für den Eluvia-Stent ermittelt, dieser Vorteil verschwand aber im weiteren Verlauf von bis zu fünf Jahren. Befürchtungen aus einer Metaanalyse, wonach Devices, die Paclitaxel freisetzen, im Vergleich zu herkömmlichen die Mortalität erhöhen könnten, haben sich nicht bestätigt. Dennoch rät das BfArM weiterhin zu einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abschätzung und Aufklärung.

Außerdem gibt es mittlerweile PTA-Ballons, die mit dem ebenfalls antirestenotisch wirkenden Sirolimus beschichtet sind. In zwei Studien mit jeweils 50 Patienten konnte nach einem halben Jahr eine Offenheitsrate von etwas mehr als 88 % gezeigt werden.

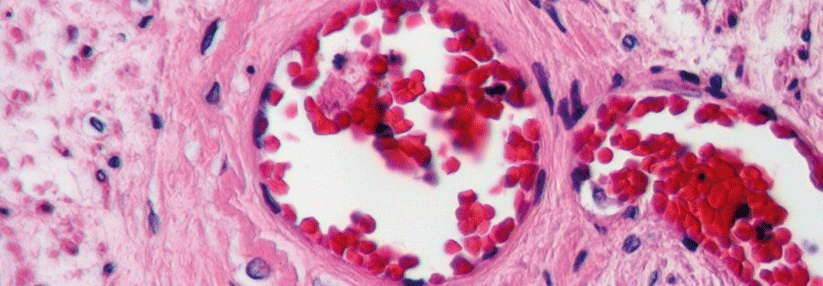

Nach Lithotripsie seltener Stentimplantation notwendig

Eine besondere Herausforderung stellen arterielle Verkalkungen dar. Diese mindern das primäre Offenbleiben nach dem Einsatz beschichteter Ballons. Techniken zur Plaquemodifikation können für Abhilfe sorgen. Eine davon ist die intravaskuläre Lithotripsie. In einer Studie benötigten die Patienten mit ausgeprägten femoropoplitealen Läsionen nach der Stoßwellenbehandlung seltener eine Stentimplantation. Auch die Offenheitsraten nach ein und zwei Jahren waren signifikant höher, hinsichtlich der Reinterventionen innerhalb von einem Jahr zeigte sich keine Differenz.

Eine weitere Option ist die direktionale Atherektomie. Bei dieser Intervention wird das störende Plaquematerial mit einem motorisierten Schneidegerät entfernt. In einer Studie wurden Patienten mit stark verkalkten langstreckigen femoropoplitealen Läsionen mit Atherektomie und medikamentenfreisetzendem Ballon behandelt. Nur 8,8 % benötigten einen Stent, die primäre Offenheitsrate lag nach einem Jahr bei 76,7 % und 92,6 % kamen ohne erneute Revaskularisierung an der Zielläsion aus.

Eine weitere Arbeit verglich die Atherektomie mit und ohne medikamentenfreisetzende Ballonangioplastie. Hinsichtlich des technischen Erfolgs, definiert als ≤ 30 % Residualstenose und flussbegrenzende Dissektionen, schnitt die Kombination besser ab.

Im Stadium der kritischen Ischämie mit drohender Amputation ist bei infrapoplitealen Läsionen die Ballonangioplastie Standard. In einer Metaanalyse konnte allerdings für die Therapie mit paclitaxelfreisetzendem Device im Vergleich zur herkömmlichen Variante eine geringere Rate an Restenosen und Reinterventionen gezeigt werden – bei beschleunigter Wundheilung. Auch mit Sirolimus beschichteten Stents wurden nach sechs Monaten positive Ergebnisse erzielt (primäre Offenheit 81,5 %, Reinterventionsfreiheit an der Zielläsion 83,3 %). Innerhalb eines halben Jahres erreichten 81,0 % eine Wundheilung und 84,0 % überlebten ohne Amputation.

Die Leitlinienautoren empfehlen eine infrapopliteale Stentimplantation nur nach einer unzureichenden Wirkung der Ballonangioplastie. Dabei haben sich Sirolimusstents als effektiv erwiesen. Die Verwendung dieser Gefäßstützen in der Sekundärimplantation nach unzureichendem Balloneingriff führte zu einer geringeren Rezidiv- und Restenoserate als unbeschichtete Stents.

Quelle: Böhme T, Zeller T. „Interventionelle Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit“, Dtsch Med Wochenschr 2023; 148: 1301-1306; DOI: 10.1055/a-2017-7786 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).