Zur Frequenzkontrolle und bei HFrEF ist Digitalis immer noch wichtig

Von besonderer Bedeutung ist die kontraindizierte Komedikation mit Amiodaron.

© kseniyaomega – stock.adobe.com

Von besonderer Bedeutung ist die kontraindizierte Komedikation mit Amiodaron.

© kseniyaomega – stock.adobe.com

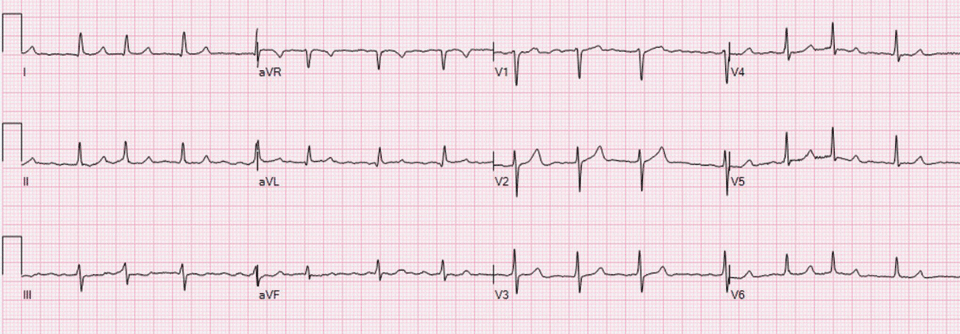

Bei den heute eingesetzten niedrigen Dosen von Herzglykosiden steht die positiv inotrope Wirkung nicht mehr im Fokus. Es zählen vor allem die neurohumoralen Effekte: Der Vagotonus steigt, der Sympathikotonus nimmt ab. Dies hat eine negativ chronotrope sowie dromotrope Wirkung zur Folge. Der Sinusknoten wird weniger erregbar und die AV-Überleitung verlangsamt sich. Allerdings wird auch die Refraktärzeit kürzer, sodass das Risiko für supraventrikuläre Rhythmusstörungen steigt.

Die erste große Indikation für Herzglykoside ist das tachykarde Vorhofflimmern. Sie werden dann vor allem zusätzlich zu Betablockern oder frequenzsenkenden Kalziumantagonisten eingesetzt. In der ESC*-Leitlinie stehen Herzglykoside und Betablocker bei Patienten mit Vorhofflimmern und eingeschränkter Pumpfunktion gleichberechtigt nebeneinander. Betablocker gehören zu den Big Four bei der Prognoseverbesserung der Herzinsuffizienz, es läuft in der Regel also auf eine Kombinationstherapie hinaus.

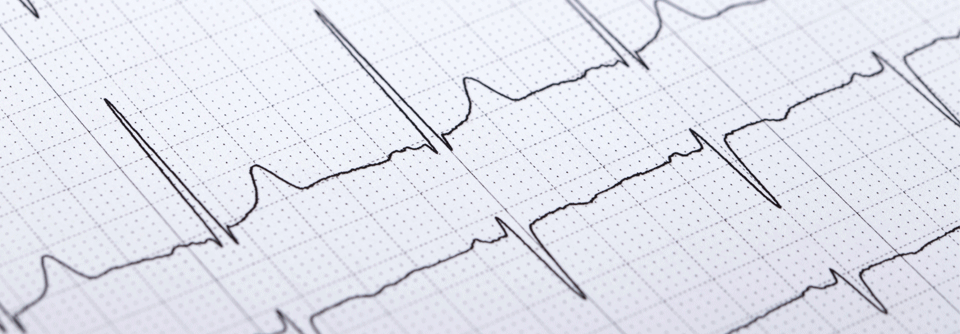

Digitalis-Toxizität heute selten

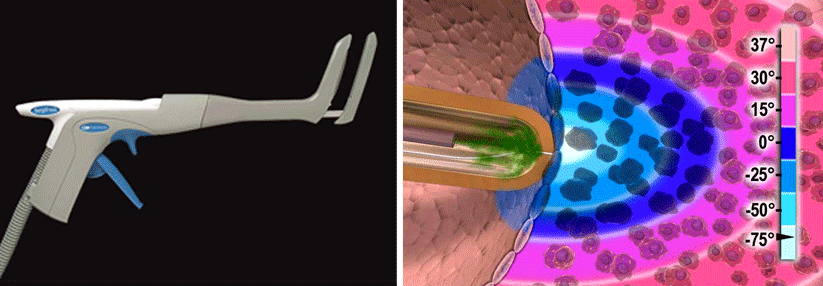

Toxische Effekte von Digitalis werden bei den heute eingesetzten niedrigen Dosen nur noch selten beobachtet. Schießt der Spiegel über das Ziel hinaus, sind vor allem bradykarde und tachykarde kardiale Arrhythmien und gastrointestinale Symptome wie Erbrechen und Diarrhö zu befürchten, selten neurologische Effekte wie Kopfschmerzen oder Verwirrtheit. Bei Verdacht sollte man ein EKG ableiten, den Spiegel bestimmen und mögliche auslösende Faktoren analysieren. Dazu gehören Hypokaliämie und Hyperkalzämie, die beide die Empfindlichkeit für Glykoside steigern.

Frequenzkontrolle wird auch zur Akuttherapie der Tachyarrhythmia absoluta gebraucht. Muss eine weitere Senkung des Blutdrucks vermieden werden, sind Herzglykoside die bessere Wahl vor Betablockern oder Kalziumantagonisten. Patienten, die kardial stabil sind, können oral aufgesättigt werden. Instabile (Herzfrequenz > 130/min, Hypotonie) sollten initial einen intravenösen Bolus erhalten.

Die lange unangefochtene Stellung als Medikation der ersten Wahl bei allen Patienten mit Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) besitzen Herzglykoside heute nicht mehr. Dazu hat vor allem die sogenannte DIG-Studie geführt. Denn Digoxin hat in dieser Studie insgesamt einen neutralen Effekt auf die Mortalität gezeigt, bei höheren Dosierungen die Sterblichkeit aber erhöht. Hospitalisierungen konnten insgesamt und dosisunabhängig signifikant verhindert werden.

Ergänzung der Basistherapie bei Herzinsuffizienzpatienten

Weitere Analysen ergaben, dass ein Digoxinspiegel < 1ng/ml im Vergleich zu Placebo mit einer geringeren Mortalität einherging und dass vor allem Menschen mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz von Digoxin profitierten. Nach den aktuellen ESC-Empfehlungen sollten Herzglykoside bei HFrEF-Patienten eingesetzt werden, die trotz optimaler Basistherapie noch symptomatisch sind. Vor allem Personen mit NYHA III oder IV und einer LVEF** ≤ 35 % sind geeignete Kandidaten für Herzglykoside. Angestrebt werden sollte dabei ein Digoxinspiegel zwischen 0,5 und 0,9 ng/ml bzw. ein Digitoxinspiegel von 8–18 ng/ml. Für Patienten mit Niereninsuffizienz (GFR < 60 ml/min) gilt Digitoxin als Glykosid erster Wahl, weil es nicht nur renal eliminiert wird.

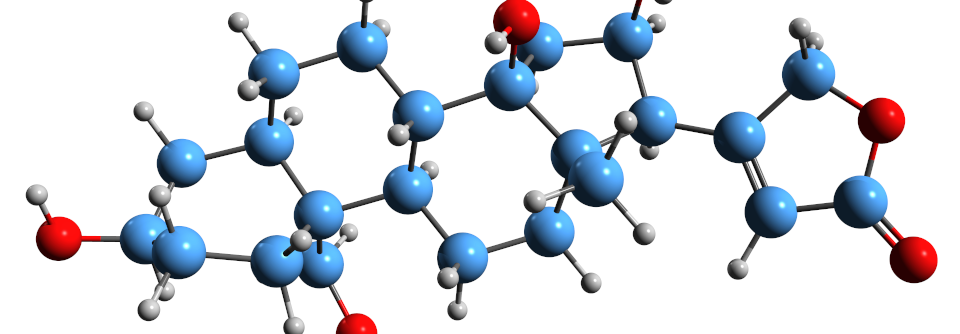

Große Unterschiede in der Pharmakokinetik

Die orale Bioverfügbarkeit von Digitoxin beträgt 100 %, während Digoxin zu 60–80 % oral bioverfügbar ist. Bessere Werte wurden bei den halbsynthetischen Derivaten β-Acetyldigoxin und β-Methyldigoxin durch Anhängen lipophiler Gruppen erreicht. Die Wirkung von Digoxin setzt rascher ein als die von Digitoxin. Bei gesunden Nieren beträgt die Halbwertszeit von Digoxin 1–2 Tage, die von Digitoxin 6–7 Tage. Digoxin wird überwiegend unverändert renal eliminiert. Digitoxin dagegen wird in der Leber zu verschiedenen Metaboliten verstoffwechselt und zu 60 % renal, zu 40 % enteral ausgeschieden. Das Akkumulationsrisiko von Digitoxin ist somit deutlich geringer als das von Digoxin.

Als Initialdosis sollten 0,07 mg Digitoxin, 0,2 mg der synthetischen Derivate oder 0,25 mg Digoxin täglich gegeben werden. Bei Frauen, einem BMI < 25 kg/m2, höherem Lebensalter (> 75 Jahre) oder einer GFR < 50 ml empfiehlt sich eine noch geringere Startdosis von 0,05 mg Digitoxin, 0,1 mg β-Acetyl- oder β-Methyldigoxin und 0,125 mg Digoxin. Nach zwei bis vier Wochen Therapie sollte die erste Spiegelkontrolle erfolgen, deren Ergebnis die weitere Anpassung bestimmt. Bei tachykardem Vorhofflimmern braucht man allerdings oft eine schnelle Aufsättigung über einen bis zwei Tage.

Die Herzglykoside nicht mit Amiodaron geben

Zahlreiche Interaktionen müssen in der Digitalistherapie beachtet werden. Keine Herzglykoside dürfen gegeben werden bei

- Karotissinussyndrom,

- höhergradigem AV-Block,

- Wolff-Parkinson-White-Syndrom,

- ventrikulären Arrhythmien,

- hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie.

Von besonderer Bedeutung ist die kontraindizierte Komedikation mit Amiodaron.

* European Society of Cardiology

** linksventrikuläre Ejektionsfraktion

Quelle: Rathje F et al. internistische praxis 2023; 67: 123-136

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).