Scheintod: Die radikalste Todesfeststellung ist der Stich ins Herz

Exponate wie das Herzstichmesser lassen Arges erahnen.

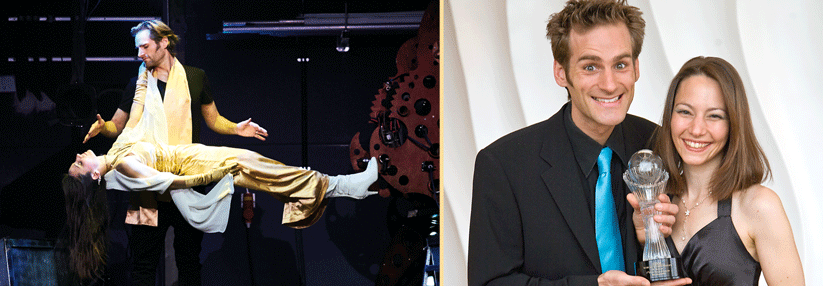

© Wiebke Peitz

Exponate wie das Herzstichmesser lassen Arges erahnen.

© Wiebke Peitz

„Scheintot“ hat das Berliner Medizinhistorische Museum seine Ausstellung genannt. Auf einer Etage bietet sie bis zum 18. November den Blick auf ein die Menschen immer wieder bewegendes Thema. Es sind vor allem die Einzelfälle, die nachdenklich machen, wie jener aus Toronto. Zachary Dunlap, damals 21, wurde drei Stunden nach einem Autounfall für hirntot erklärt. Seine Organe wurden zur Transplantation freigegeben. Während der Hubschrauber zur Organentnahme sich verspätete, bemerkte die Cousine Lebenszeichen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann im Wachkoma lag. Später berichtete er, dass er gehört habe, wie die Ärzte an seinem Krankenbett über seinen Tod sprachen.

Die Ausstellung beginnt in der Zeit der Aufklärung. Diese führte im 18. Jahrhundert zu einer großen Debatte über die Grenzen zwischen Leben und Tod und letztendlich dazu, dass Ärzte und nicht mehr Pfarrer den Tod bestätigten. Wortführer damals war Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836). Sein Werk „Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“ widmete sich der Lehre von der Makrobiotik. Hufeland beschrieb darin u.a. Regeln, die auf einen gesunden Lebensstil abzielen.

Extraausstattung in den Särgen – für den Notfall

Gezeigt werden dem Besucher alte medizinische Geräte. Der Weg zur „Elektrizität am menschlichen Körper“ wird mittels Elektrisiermaschinen und Voltasäule erklärt. Kräuter zur Wiederbelebung werden vorgestellt. Rückblickend schreiben die Ausstellungsmacher: „Die radikalste Methode um den Tod sicherzustellen, ist der Stich ins Herz. Ärzte sollten bei der Todesfeststellung den finalen Herzstich vollziehen und damit jeden Zweifel ausräumen.“ Daneben unter Glas ein Herzstichmesser. Offenbar wurde damals jedoch weder Pfarrer noch Arzt vertraut. Es gab deshalb – für den Fall, dass der Tote tatsächlich noch leben sollte – Extrausstattungen in Särgen.

Darunter das „System der Röhren“, über die einerseits eine Glocke ausgelöst werden und andererseits per Blasebalg Luft in den Sarg geleitet werden konnte. In und um Berlin waren auf den Friedhöfen vorsichtshalber auch Leichenhäuser gleicher Art gebaut worden: links und rechts die Totensäle und dazwischen die Wächterstube, die vom Leichenwächter bzw. seiner Ehefrau ständig besetzt sein musste. Beide erhielten dazu nebenan eine Wächterwohnung.

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, lernt der Besucher, ist aufgrund zunehmend erlangter wissenschaftlicher Erkenntnisse „die Phase der Unsicherheit vorbei. Das Vertrauen in die Praktiken der professionellen ärztlichen Todesfeststellung wuchs.“

Die Ausstellung thematisiert auch die Gegenwart. In einem Schauraum wird gezeigt, wie auf einer Intensivstation der sog. irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt und dokumentiert wird.