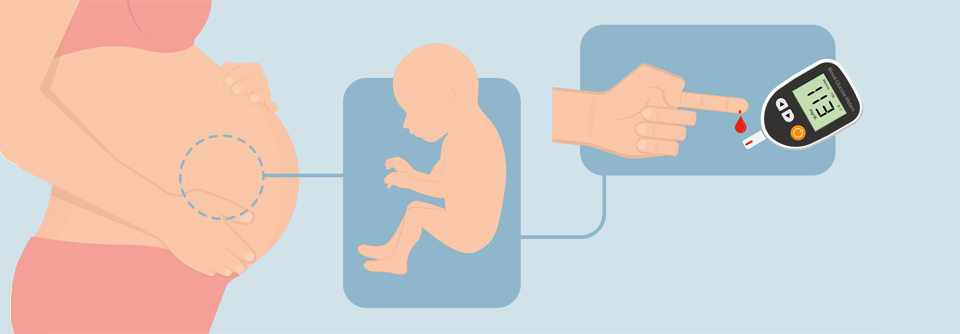

Diagnostik Schwangerschaftsdiabetes Gestationsdiabetes wird immer häufiger diagnostiziert

Im Jahr 2021 entwickelten 7,9 % der Frauen in der Schwangerschaft eine Gestationsdiabetes. 2002 waren es noch 1,5 %.

© RFBSIP – stock.adobe.com

Im Jahr 2021 entwickelten 7,9 % der Frauen in der Schwangerschaft eine Gestationsdiabetes. 2002 waren es noch 1,5 %.

© RFBSIP – stock.adobe.com

Im Jahr 2021 kamen in Deutschland 757.644 Kinder zur Welt. Rund 1 % der Mütter hatten bereits vor der Schwangerschaft an einem Diabetes Typ 1 oder 2 gelitten. 59.550 Frauen entwickelten einen Gestationsdiabetes (GDM), d.h., knapp 7,9 % der Schwangerschaften waren betroffen. Dies ergab die „Bundesauswertung Perinatalmedizin: Geburtshilfe“ des IQTIG*.

Zwei Jahre zuvor hatte die Quote noch bei ca. 6,7 % gelegen, 2002 sogar nur bei etwa 1,5 %. Auf 1.000 Geburten kamen 2021 zehn Mütter mit präkonzeptionellem Diabetes und 78 mit Gestationsdiabetes – Tendenz weiter steigend, fasste PD Dr.

Katharina Laubner von der Universitätsklinik für Innere Medizin II in Freiburg zusammen. Nach ihrer Erfahrung und der eines Kollegen aus der Zuhörerschaft erkranken Frauen mit Migrationshintergrund überproportional häufig an einem GDM. Aufgrund schlechter Deutschkenntnisse benötigen sie eine intensivere Betreuung, meinte Dr. Laubner.

Dass ein Gestationdiabetes behandelt werden muss, ist völlig unstrittig. International diskutiert wird dagegen über das Screening: Soll es einzeitig oder zweizeitig erfolgen? In Deutschland wird es seit vielen Jahren zweizeitig durchgeführt (s. Kasten) und wahrscheinlich ist das „gar nicht so schlecht“, sagte Dr. Laubner.

So werden Schwangere in Deutschland gescreent

Gemäß der Mutterschaftsrichtlinien erfolgt hierzulande ein zwei- zeitiges Screening. Der erste Test erfolgt im Zeitfenster 24. bis Ende der 27. Schwangerschaftswoche. Unabhängig von Tageszeit und vorheriger Nahrungszufuhr trinkt die Schwangere 200 ml einer Lösung mit 50 g Glukose. Liegt der Blutzuckerspiegel eine Stunde später < 135 mg/dl, ist alles in Ordnung. Werte zwischen 135 mg/dl und 200 mg/dl erfordern einen zweiten oGTT (s.u.). Steigt der Blutzuckerspiegel über 200 mg/dl, kann die Diagnose Gestationsdiabetes (GDM) gestellt werden.

Der zweite Test zum Ausschluss oder zur Bestätigung des GDM-Verdachts erfolgt mit 75 g Glukose (gelöst in 300 ml Wasser) morgens nüchtern und über zwei Stunden. Ist mindestens einer der folgenden drei Messwerte erhöht, steht die GDM-Diagnose:

-

nüchtern: 92–125 mg/dl

-

nach 1 h:≥ 180 mg/dl

-

nach 2 h: 153-199 mg/dl

Liegt bereits der Nüchternwert ≥ 126 mg/dl, kann auf den Zuckerbelastungstest verzichtet und stattdessen das HbA1c zum Nachweis eines manifesten Diabetes gemessen werden. Letzteres gilt auch bei 2-h-Werten ≥ 200 mg/dl.

Quelle: Kleinwechter H et al. Dtsch Med Wochenschr 2023; 148: 26–33; DOI: 10.1055/a-1774-9038

Einzeitiges Screening führt zur Übertherapie mit Insulin

Ein einzeitiges Screening verdoppelt im Vergleich zur zweizeitigen Untersuchung in etwa die Zahl der GDM-Diagnosen und lässt die Häufigkeit von Insulintherapien deutlich ansteigen, ohne dass sich aber daraus ein Benefit ergibt. Die perinatalen sowie peripartalen Endpunkte, Makrosomie-, Präeklampsie- oder Sectiorate bleiben unbeeinflusst. Dies geht aus Studien und Metaanalysen der letzten Jahre hervor. „Einzeitiges Screening führt zu einer medikamentösen Übertherapie, vermehrtem Monitoring und unnötigen Interventionen“, betonte die Kollegin. Das zweizeitige Screening sei mit einer höheren Adhärenz verbunden und entlaste die Schwangeren. Nach den bisherigen Daten würden aus der geringeren Diagnose- und Therapierate keinerlei Nachteile für Mutter und Kind resultieren.

Ein weiterer Punkt, über den international Uneinigkeit herrscht, sind die Diagnosekriterien eines Gestationsdiabetes. Neuseeländische Wissenschaftler haben in der sogenannten GEMS-Studie die Auswirkungen von zwei Grenzwertdefinitionen verglichen: Die landeseigene sieht für den Nüchternwert ≥ 99 mg/dl und für den 2-h-Wert des oGTT ≥162 mg/dl vor. Die Definition von WHO/IADPSG** arbeitet dagegen mit niedrigeren Grenzwerten, sie wird auch in Deutschland genutzt (≥ 92mg/dl nüchtern, ≥ 180 mg/dl nach einer Stunde und ≥ 153 mg/dl nach zwei Stunden).

Mehr als 4.000 Schwangere erhielten im Zeitraum 24. bis 32. Schwangerschaftswoche ein einzeitiges Screening mittels 75-g-oGTT. Für 2.039 Frauen galten die höheren Grenzwerte, für 2.022 die niedrigeren. Erwartungsgemäß führten die niedrigeren Grenzwerte zu mehr GDM-Diagnosen, die Raten lagen bei 15,3 % versus 6,1 %. Eine Therapie mit Metformin/Insulin erhielten 10,9 % versus 4,6 % der Frauen.

Kein Unterschied zeigte sich im Hinblick auf den primären Endpunkt, die Geburt eines Large-for-Gestational-Age(LGA)-Kindes (8,8 % vs. 8,9 %), und viele sekundäre Endpunkte. In der Gruppe mit niedrigeren Grenzwerten und GDM-Therapie traten vermehrt neonatale Hypoglykämien auf und die Schwangeren nahmen häufiger medizinische Ressourcen in Anspruch. Insgesamt waren die niedrigeren Grenzwerte nicht mit einem besseren Outcome verbunden, fasste Dr. Laubner zusammen.

Studie war nicht ausreichend gepowert

Dennoch könnte die Behandlung eines milden GDM für Mutter und Kind vorteilhaft sein. Darauf deutet zumindest eine vordefinierte Subgruppenanalyse der GEMS-Studie hin. Darin wertete man in beiden Gruppen die Daten der Frauen aus, die ausschließlich nach der strengen Definiton die GDM-Kriterien erfüllten. Behandelte Schwangere brachten signifikant weniger LGA-Kinder zur Welt als diejenigen ohne Therapie, berichtete Dr. Laubner. Sie gab jedoch zu bedenken, dass die Studie nicht ausreichend gepowert war, um eine definitive Aussage treffen zu können. Die Frage nach den optimalen Grenzwerten zur Diagnostik eines GDM sei daher weiterhin offen.

* Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

** International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups

Quelle: Kongressbericht 18. Diabetologie-Update-Seminar