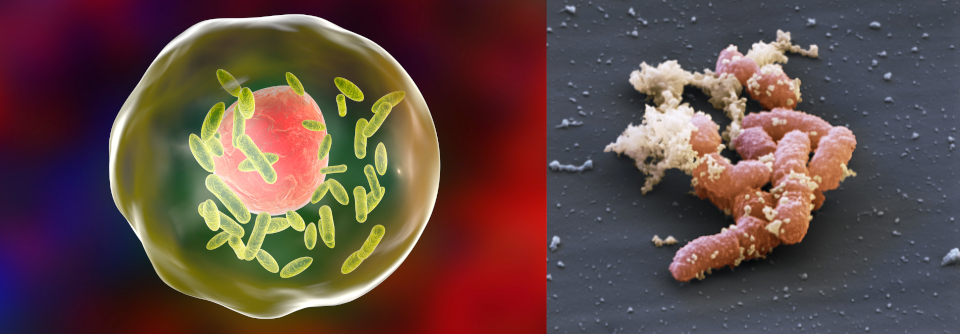

Coxiella in der Herzklappe

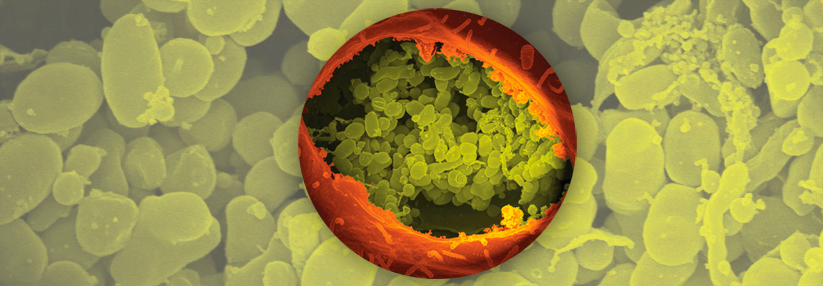

Coxiella burnetii, der Erreger des Q-Fiebers, lässt sich in Blutkulturen i.d.R. nicht nachweisen.

© iStock/Dr_Microbe; Science Photo Library/EYE OF SCIENCE

Coxiella burnetii, der Erreger des Q-Fiebers, lässt sich in Blutkulturen i.d.R. nicht nachweisen.

© iStock/Dr_Microbe; Science Photo Library/EYE OF SCIENCE

In Europa kommt das Q-Fieber vor allem im Mittelmeerraum und auf dem Balkan vor. Größere Ausbrüche und regionale Cluster sind aber auch hierzulande möglich. Ein besonders hohes Infektionsrisiko tragen Menschen mit engem Tierkontakt wie Landwirte, Schäfer und Veterinärmediziner. Ausgelöst wird die fieberhafte Zoonose durch das Bakterium Coxiella burnetii. Der Erreger existiert in zwei Formen. Die extrazelluläre kleinzellige Variante ist aerogen übertragbar, äußerst umweltstabil und hochgradig infektiös.

Auch über Bluttransfusionen kann man sich anstecken

Die großzelluläre Form lebt intrazellulär in Makrophagen. Die Übertragung erfolgt meist von Schafen, Ziegen oder Kühen auf den Menschen, schreiben Dr. Benjamin Arnold vom Klinikum St. Georg in Leipzig und Kollegen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Inhalation von erregerhaltigem Staub. Auch eine Ansteckung über unzureichend pasteurisierte Nahrungsmittel oder Bluttransfusionen ist möglich.

Die Inkubationszeit beträgt in der Regel 14 bis 40 Tage, wobei mehr als die Hälfte der Infektionen klinisch inapparent verläuft. Kommt es zur Erkrankung, sind grippeähnliche Beschwerden mit Fieber, Cephalgien sowie Muskel- und Gelenkschmerzen häufige Symptome. Auch ein unspezifisches Exanthem kann auf die Infektion hinweisen. Die Q-Fieber-Pneumonie verläuft meist mild mit unproduktivem Husten und radiologischen Veränderungen, die einer viralen Lungenentzündung ähneln. Ein Transaminasenanstieg weist auf Hepatitis hin. Peri- oder Myokarditis und neurologische Manifestationen im Sinne etwa einer Meningoenzephalitis sind möglich, aber selten.

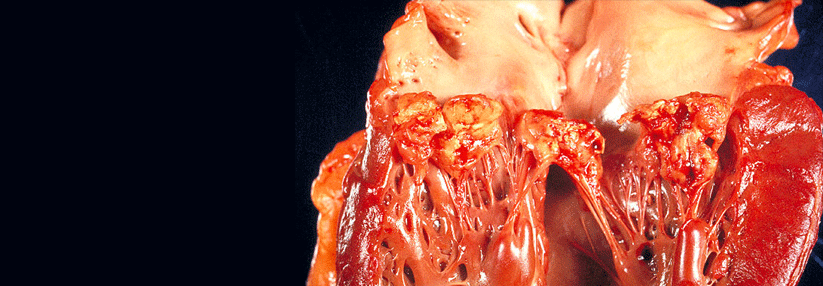

Unabhängig von der Ausprägung des akuten klinischen Verlaufs kommt es in etwa 1–5 % der Fälle zur Chronifizierung, also zu einer mehr als sechs Monate anhaltenden Infektion. Die häufigste und gefährlichste Form ist die Endokarditis mit einer Letalität von bis zu 65 %. Betroffen hiervon sind vor allem Immunsupprimierte und Patienten mit Herzklappenfehler. Q-Fieber manifestiert sich dann überwiegend mit subfebrilen Temperaturen sowie Zeichen myokardialer Insuffizienz oder eines valvulären Vitiums. Akute infektiöse Endokarditiden sind eher selten. Bei Trägern von künstlichen Herzklappen und Gefäßprothesen ist zudem mit einer Endoplastitis zu rechnen.

Vegetationen an den Herzklappen sind selten

Die Diagnostik bei Q-Fieber beinhaltet in erster Linie serologische Untersuchungen und eine PCR. Die Anzucht des Erregers ist nur im Speziallabor möglich. Eine Detektion in Blutkulturen gelingt meist nicht. Dadurch ist der Nachweis insbesondere einer Q-Fieber-Endokarditis erheblich erschwert, denn Vegetationen an Herzklappen finden sich nur selten. Die Autoren empfehlen deshalb, bei kulturnegativer kardialer Entzündung und entsprechendem Verdacht die Serologie zu wiederholen. Bei schwerem Q-Fieber gilt die zwei- bis vierwöchige Gabe von Doxycyclin (200–400 mg/d) als Therapie erster Wahl. Alternativ oder zusätzlich können bei Meningitis oder Meningoenzephalitis Fluorchinolone oder Makrolide eingesetzt werden. Patienten mit Endokarditis oder chronischem Q-Fieber sollten eine Kombination von Doxycyclin 200 mg/d und Hydroxychloroquin 600 mg/d über 12–24 Monate erhalten.

Quelle: Arnold B et al. Dtsch Med Wochenschr 2022; 147: 204-207; DOI: 10.1055/a-1720-5080

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).