Hyperkaliämie: Nierenschwachen helfen, überschüssiges Kalium loszuwerden

Auch Medikamente wie RAS-Blocker können für eine Hyperkaliämie verantwortlich sein.

© fotolia/jarun011

Auch Medikamente wie RAS-Blocker können für eine Hyperkaliämie verantwortlich sein.

© fotolia/jarun011

Funktionieren die Nieren normal, kann der Mensch bis zu 400 mmol Kalium pro Tag aufnehmen und ausscheiden, ohne dass sich am Serumspiegel etwas verändert. Eine persistierende Hyperkaliämie ist fast immer Folge einer gestörten renalen Ausscheidung. Aber auch bei Herzinsuffizienz, Volumenmangel oder Leberzirrhose, wenn das effektive zirkulierende Blutvolumen sinkt, kann es sein, dass zu wenig Natrium und Wasser im distalen Tubulus ankommt. Dann wird die Kaliumsekretion gehemmt und es kann sich ein Überschuss entwickeln.

Einen gewichtigen Anteil haben zudem Medikamente, allen voran RAS-Blocker, darüber hinaus Betablocker, kaliumsparende Diuretika, NSAR, Trimethoprim und Calcineurininhibitoren, schreibt Dr. Manfred Wallner vom Klinikum Wels-Grieskirchen, Österreich.

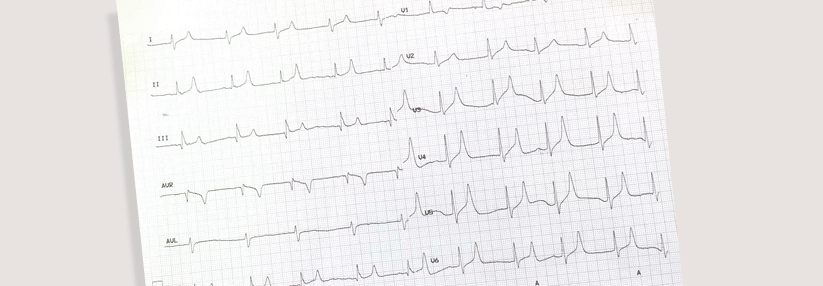

Die Hyperkaliämie beginnt bei einem Serumspiegel > 5,0-5,5 mmol/L. Nach der gängigen Einteilung liegt < 6,5 mmol/l eine leichte, zwischen 6,5 und 8 mmol/l verbunden mit spitz-hohen T-Wellen im EKG eine mäßige und > 8 mmol/l eine schwere Form vor. Letztere geht häufig mit lebensbedrohlichen EKG-Veränderungen einher.

Man muss aber nicht beim ersten Befund gleich in Panik ausbrechen, sondern sollte nochmals unter strengen Kautelen Blut abnehmen und die Bestimmung wiederholen. Denn falsch hohe Kaliumwerte können durch zu langes Stauen bei der Abnahme, durch Hämolyse im Röhrchen oder auch durch eine gleichzeitige Thrombozytose bzw. Lymphozytose verursacht sein.

Klinische Symptome sind oberhalb einer Serumkonzentration von 6,5 oder 7,0 mmol/l zu erwarten. Man beobachtet eine ausgeprägte Muskelschwäche, die meist in den Beinen beginnt. Erste Hinweise liefert das EKG in Form von spitz-hohen T-Wellen und einer verkürzten QT-Dauer. Später können weitere Veränderungen dazukommen, beispielsweise ein verlängertes PR-Intervall, ein breiter QRS-Komplex, verschiedene Blockbilder, Sinusbradykardie, Sinusarrest und Kammertachykardien.

Insulin plus Beta-2-Agonist schieben Kalium in die Zellen

Doch die EKG-Veränderungen korrelieren nicht mit dem Serum-Kaliumspiegel. Deshalb stellt das EKG kein verlässliches Instrument dar, um eine Therapieentscheidung zu fällen. Trotzdem bleibt es für Diagnostik und Management der Patienten unverzichtbar.

Eine Therapie sollte bei Konzentrationen ≥ 6,5 mmol/l eingeleitet werden. Zeigt das EKG breite QRS-Komplexe, verabreicht man 1–2 Ampullen 10%iges Kalziumglukonat intravenös, um die Reizleitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Der Kaliumspiegel selbst lässt sich akut rasch durch einen Bolus von 10 IE Normalinsulin senken – bei niedrigen Blutzuckerwerten zusätzlich Glukose geben! Noch mehr bringt die Kombination von Insulin mit einem Beta-2-Agonisten wie Salbutamol als Dosieraerosol oder Terbutalin subkutan. Insulin und Beta-2-Agonisten bewirken, dass Kalium in die Zellen verschoben wird. Liegt gleichzeitig eine schwere metabolische Azidose vor, ist zusätzlich eine Infusion von Na-Bicarbonat indiziert.

Die bisher genannten Medikamente wirken allerdings nur kurz. Für einen dauerhaften Erfolg sollte ab Werten > 8 mmol/l und schweren Rhythmusstörungen eine Hämodialyse durchgeführt werden. Bei nicht oder nur geringfügig eingeschränkter Nierenfunktion können Schleifendiuretika, eventuell kombiniert mit Na-Bicarbonat, eingesetzt werden, um Kalium auszuscheiden.

Um das Problem anschließend langfristig unter Kontrolle zu halten, muss man darauf achten, den Konsum kaliumreicher Nahrungsmittel (Obst, Gemüse) zu beschränken und Medikamente wie RAS-Blocker in der Dosis anzupassen oder mit Schleifendiuretika zu ergänzen.

Genügen diese Maßnahmen nicht, kommen häufig intestinale Kaliumbinder auf Kunstharzbasis (Na+-Polystyrensulfonat) zum Einsatz, die im Kolon Na+-Ionen gegen K+-Ionen austauschen. Doch ihre Effektivität ist umstritten und sie gehen teilweise mit schwerwiegenden gastrointestinalen Nebenwirkungen (Kolonnekrosen!) einher.

Patiromer bindet auch Medikamente

In den letzten Jahren wurden zwei neue, besser verträgliche Substanzen entwickelt: Patiromer und Natrium-Zirkonium-Zyklosilikat (ZS-9). Patiromer tauscht Kalium-Ionen gegen Kalzium-Ionen aus. Die Wirkung tritt frühestens nach sieben Stunden ein. Da das Präparat auch eine Reihe von Medikamenten bindet (Clopidogrel, Amlodipin, Metoprolol, Metformin, Furosemid …), muss die Einnahme in passendem Abstand (3 Stunden) dazu erfolgen.

Patiromer hat in kontrollierten klinischen Studien den Serum-Kaliumspiegel dosisabhängig signifikant über bis zu ein Jahr gesenkt. ZS-9 tauscht Kalium-Ionen gegen Natrium- und Wasserstoff-Ionen aus und setzt im gesamten Gastrointestinaltrakt an. Es schlägt früher an als Patiromer, hat aber ansonsten ähnliche Effekte.

Quelle: Wallner M. internistische praxis 2018; 60: 46-56

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).