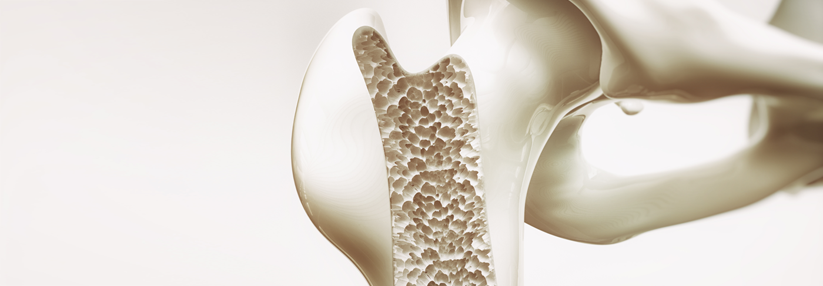

Knochendichte, Muskelkraft, Kognition – Frakturprophylaxe bei Senioren

Ab einer gewissen Grenze stellt das Alter den dominierenden Fraktur-Risikofaktor dar.

© iStock/DjelicS

Ab einer gewissen Grenze stellt das Alter den dominierenden Fraktur-Risikofaktor dar.

© iStock/DjelicS

Knapp jeder dritte über 65-Jährige stürzt mindestens einmal pro Jahr. Muskelkraft, Gehgeschwindigkeit, Ernährungszustand und die kognitive Funktion sind die wichtigsten individuellen Faktoren, die das Sturzrisiko bestimmen. Mit dem Timed-up-and-go-Test oder dem Chair-Rising-Test lassen sich Mobilität, Muskelkraft und Gleichgewichtssinn bereits sehr gut beurteilen.

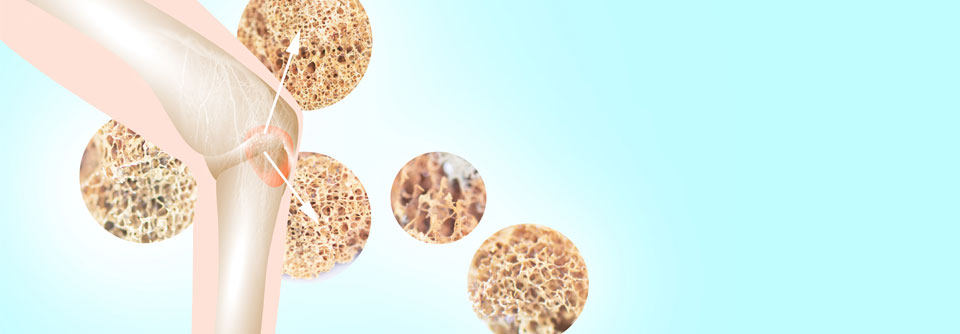

Ab einer gewissen Grenze stellt das Alter den dominierenden Fraktur-Risikofaktor dar. Bei Frauen ist diese mit 70 Jahren erreicht, Männer haben rund 10 Jahre länger. Deshalb ist in diesen Altersgruppen eine Basisdiagnostik der Osteoporose einschließlich Osteodensitometrie sinnvoll.

Patienten in Sachen Schuhwahl beraten

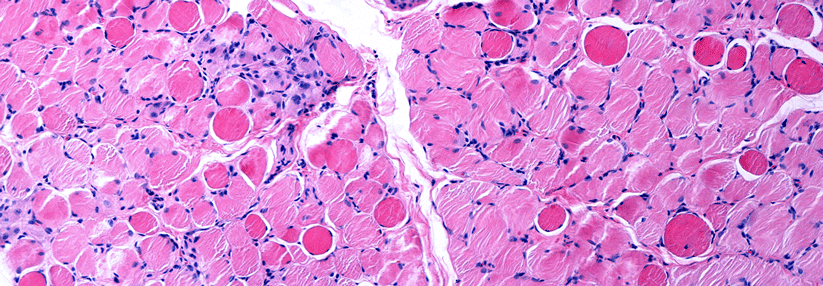

Dazu gehört auch ein Basislabor, um andere Ursachen/Risikofaktoren für Osteoporose auszuschließen (s. Tabelle). Ausschlaggebend sind vor allem eine höhergradige Niereninsuffizienz, ein ausgeprägter Vitamin-D-Mangel und eine monoklonale Gammopathie unklarer Bedeutung. Ist es bereits zu einem hüftgelenksnahen Knochenbruch gekommen, kann man mit einer spezifischen Therapie beginnen, ohne vorher die Knochendichte zu messen. Dies sollte aber wenig später nachgeholt werden, um Referenzwerte zu erhalten, raten Dr. Elena Tsourdi und ihre Kollegen vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden.

Im Mittelpunkt der Sturz- und Frakturprävention stehen ein Training von Kraft, Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht. Auch die Knochendichte nimmt laut einer Metaanalyse darunter zu. Nicht vergessen werden darf, das Wohnumfeld der älteren Menschen an die Situation anzupassen und beispielsweise Stolperfallen zu beseitigen, und dem Patienten zu geeignetem Schuhwerk zu raten. Manchen kann es helfen, an Gefahrenstellen Haltegriffe anbringen zu lassen. In jedem Fall lohnt auch ein Blick auf die Medikamentenliste.

Warum das ganze Basislabor relevant ist | |

|---|---|

| Blutbild | Anämie, entzündliche oder maligne Grunderkrankung? |

| Kreatinin | renale Osteopathie und höhergradige Niereninsuffizienz wären Kontraindikationen für verschiedene Osteoporose-Therapeutika |

| Kalzium | primärer/sekundärer Hyperparathyreoidismus? Malabsorption? |

| Phosphat | sekundärer Hyperparathyreoidismus? Malabsorption? |

| Serum-Glukose, HbA1c | Diabetes mellitus als Komorbidität? |

| CRP | bestehen entzündliche oder inflammatorische Erkrankungen |

| γ-GT | Cholestase/Alkoholabusus? |

| Alkalische Phosphatase | Hinweis auf Osteomalazie, Morbus Paget, Knochenmetastasen |

| Natrium | Hyponatriämie wäre ein Risikofaktor für Stürze |

| TSH | Hyperthyreose wäre ein Risikofaktor für Osteoporose |

| 25-OH-Vitamin-D | Osteomalazie, sekundärer Hyperparathyreoidismus |

| Albumin | gibt Auskunft über Malnutrition und eingeschränkte Lebersynthese |

| Serumelektrophorese/ Immunfixation | monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz? möglicherweise ein multiples Myelom? |

Behandlungspause vor invasivem Zahneingriff

Die bei Bisphosphonaten und Denosumab gefürchtete aseptische Kiefernekrose spielt in der Geriatrie kaum eine Rolle. Die Komplikation tritt vor allem bei hohen Dosierungen auf, die bei onkologischen Erkrankungen zum Einsatz kommen. Dennoch ist es ratsam, dass Patienten auf eine gründliche Zahnhygiene achten. Steht bei Patienten ein invasiver Zahneingriff bevor, sollten die Antiresorptiva pausiert und eine periprozedurale Antibiotika-Prophylaxe durchgeführt werden. Auch Teriparatid schützt wirksam vor Frakturen. Doch die erforderliche tägliche subkutane Gabe (20 µg) erscheint bei älteren Patienten schlecht praktikabel.Quelle: Tsourdi E et al. Dtsch Med Wochenschr 2020; 145: 728-732; DOI: 10.1055/a-1036-2701

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).