Pflanzliche Partner bergen Gefahren

Viele pflanzliche Arzneien hemmen die Thrombozytenfunktion, z.B. Präparate aus Knoblauch (links). Zwei bis drei Liter Ingwertee am Tag wirken offenbar ähnlich stark wie Clopidogrel (rechts).

© iStock/AlasdairJames, iStock/pidjoe

Viele pflanzliche Arzneien hemmen die Thrombozytenfunktion, z.B. Präparate aus Knoblauch (links). Zwei bis drei Liter Ingwertee am Tag wirken offenbar ähnlich stark wie Clopidogrel (rechts).

© iStock/AlasdairJames, iStock/pidjoe

Von Vitamin-K-Antagonisten wie Phenprocoumon sind Wechselwirkungen mit pflanzlichen Pharmaka und Nahrungsmitteln schon länger bekannt. Das Interaktionspotenzial der nicht-Vitamin-K-antagonistischen oralen Antikoagulanzien (NOAK) ist zwar wesentlich geringer ausgeprägt, aber ebenfalls vorhanden.

Dabei kann es sowohl zu einer Wirkverstärkung mit erhöhter Hämorrhagiegefahr kommen als auch zu einem unzureichenden Effekt mit verringerter Antikoagulation. Außerdem hemmen viele pflanzliche Arzneimittel die Thrombozytenfunktion, was im Zusammenwirken mit NOAK die Blutungsneigung beträchtlich erhöhen kann, schreiben Dr. Annalena Abendroth vom Universitätsklinikum Düsseldorf und Kollegen.

Besonders relevant für Interaktionen sind die körpereigenen Systeme für Absorption (P-Glykoprotein) und Metabolisierung (Cytochrom-P450-Isoenzyme). Alle NOAK sind Substrate des P-Glykoproteins. Unterschiede gibt es bei der Verstoffwechselung: Apixaban und Rivaroxaban werden vornehmlich über CYP3A4 metabolisiert. Bei Edoxaban spielen die CYP-Enzyme nur eine untergeordnete Rolle. Und Dabigatran wird gar nicht über CYP-Enzyme abgebaut.

Johanniskraut bisher am besten untersucht

Die Bioverfügbarkeit der NOAK wird je nach Wirkstoff durch die gleichzeitige Anwendung von (starken) Inhibitoren für P-Glykoprotein und CYP3A4 gesteigert, was zu einem erhöhten Blutungsrisiko führt. Die Gabe von Induktoren für P-Glykoprotein und CYP3A4 reduziert dagegen die Konzentration des Wirkstoffs und mindert so den Antikoagulationsschutz.

Besonders gut untersucht ist das Interaktionspotenzial des Johanniskrauts, das als starker Induktor für CYP3A4 und P-Glykoprotein wirkt. Es gibt aber Hinweise z.B. aus Fallberichten, dass auch andere Phytotherapeutika P-Glykoprotein und CYP-Enzymsystem und somit auch die Effekte der NOAK beeinflussen. Aussagekräftige Studien fehlen jedoch weitgehend und die bisherigen Ergebnisse sind zum Teil widersprüchlich. Deshalb lässt sich das Ausmaß der Interaktionen zwischen NOAK und Phytopharmaka abgesehen von Johanniskraut noch nicht eindeutig beurteilen. Die Autoren gehen davon aus, dass sich das Interaktionspotenzial erst entfaltet, wenn ein Phytopharmakon über längere Zeit (Tage bis Wochen) in einer Menge eingenommen wird, die über das empfohlene Maß hinausgeht. Sie raten jedoch dazu, die vorhandenen Hinweise zu den verschiedenen Heilpflanzen in der Praxis zu berücksichtigen (s. Tabelle).

| Potenziell erhöhtes Blutungsrisiko in Kombination mit NOAK | |

|---|---|

| Wirkmechanismus | Heilpflanze |

| Inhibition der Thrombozyten | z.B. Knoblauch, Aloe, asiatischer Ginseng, Cranberry, Ginkgo, Grüntee, Ingwer |

| Interaktion (P-Glykoprotein, CYP-Isoenzyme) | z.B. Baldrian, Ginseng, Kurkuma, Cassia-Zimt, Cranberry, Grapefruit, Ingwer, Kamille, Ginkgo, Pfefferminze, Rhabarber, Sonnenhut, Süßholz, Thymian, Cannabis, Grüntee, Mariendistel |

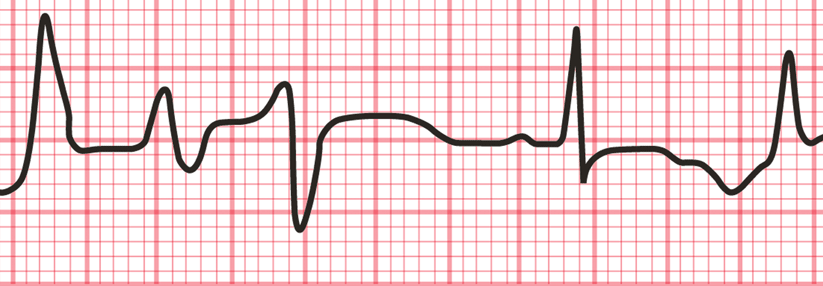

Was bei einer Überdosierung passieren kann, verdeutlichen die Verfasser anhand von zwei Kasuistiken: Ein 36-jähriger Patient mit rezidivierenden Beinvenenthrombosen erlitt nach anderthalb Jahren gut vertragener Antikoagulation mit Rivaroxaban plötzlich Hämoptysen. Auf Nachfragen berichtete der junge Mann, er habe seit etwa einem Monat täglich zwei bis drei Liter selbst hergestellten Ingwertees getrunken. Der Thrombozytenfunktionstest ergab eine Reduktion der Aggregation um 47 %, was in etwa der Wirkung von Clopidogrel entspricht. Die Düsseldorfer Ärzte führen diesen Effekt auf die plättchenhemmende Wirkung des Ingwers zurück. Nach zwei Tagen NOAK-Pause war der Bluthusten verschwunden.

Ein tragisches Ende nahm der zweite Fall: Ein 86-Jähriger mit Vorhofflimmern entwickelte nach vier Jahren problemloser oraler Antikoagulation mit Dabigatran Hämatemesis und Teerstuhl. Die Endoskopie zeigte diffuse Schleimhautblutungen. Trotz Intensivbehandlung und Antidotgabe verstarb der Mann innerhalb von 24 Stunden. Die gastrointestinale Blutung war nach Einschätzung der Autoren wahrscheinlich auf die Selbstmedikation mit einer gekochten Mixtur von Ingwer und Zimt zurückzuführen.

Quelle: Abendroth A et al. Zeitschrift für Phytotherapie 2021; 42: 301-311; DOI: 10.1055/a-1540-9850

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).