Gefäßgefahr ist bei Frauen schon nach der Pubertät erhöht

Faktoren wie Schwangerschaftsprobleme oder die Wechseljahre können die Gefäße negativ beeinflussen.

© iStock/Ben-Schonewille

Faktoren wie Schwangerschaftsprobleme oder die Wechseljahre können die Gefäße negativ beeinflussen.

© iStock/Ben-Schonewille

Vermutlich gehen ischämische Symptome bei mindestens der Hälfte der Frauen, die zwar Brustschmerzen, aber keine verengten Herzkranzgefäße haben, auf eine mikrovaskuläre Dysfunktion zurück. Sie bringt die Fähigkeit zur Gefäßerweiterung und -verengung aus dem Gleichgewicht und tritt oft schon auf, bevor sich die ersten Plaques ablagern. Neben den Klassikern wie hohem Blutdruck und Blutzucker, Rauchen und dem Alter erhöhen auch frauenspezifische Faktoren die Gefahr für kardiovaskuläre Erkrankungen. Sie sollte nach Ansicht eines multinationalen Teams um Professor Dr. Peter Collins vom National Heart and Lung Institute, Imperial College London, jeder Hausarzt auf dem Schirm haben.

So können im gebärfähigen Alter zum Beispiel das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) oder Schwangerschaftsprobleme, später dann die Umstellung der Hormone in den Wechseljahren das Gefäßendothel schädigen – und damit die Entwicklung einer Atherosklerose beschleunigen.

Etwa jede zehnte Frau im reproduktiven Alter ist von einem PCOS betroffen. Will man das Herz-Kreislauf-Risiko einer Patientin abschätzen, sollte man daher immer nach einem PCOS beziehungsweise einer unregelmäßigen Periode fragen. Da viele dieser Betroffenen übergewichtig sind, bildet das Abnehmen einen integralen Bestandteil des Risikomanagements. Eine frühzeitige Therapie des PCOS könnte spätere kardiovaskuläre Folgen ebenfalls reduzieren.

Atheroskleroserisiko nach Menopause verdreifacht

Auch Probleme während einer Schwangerschaft erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Schäden an Gefäßen und Herz. Entsprechende Erkrankungen kommen in den ersten 90 Tagen nach der Geburt doppelt so häufig vor, wenn es in der Gravidität Komplikationen jeglicher Natur gegeben hat. Schwangere mit Präeklampsie haben ein doppelt so hohes Risiko für eine ischämische Krankheit von Herz oder Gehirn und ein vierfach höheres für einen späteren Bluthochdruck. Bei 40 % der Präeklampsie-Patientinnen manifestiert sich eine Hypertonie vor dem 40. Lebensjahr.

Ein Gestationsdiabetes geht unter anderem mit einem vier- bis siebenfach höheren Risiko einher, einen Typ-II-Diabetes oder ein metabolisches Syndrom in mittlerem Alter zu entwickeln. Zeichen für eine subklinische Atherosklerose sind dabei bereits vor Beginn dieser Erkrankungen zu beobachten.

Während der Wechseljahre steigt das Atheroskleroserisiko für Frauen besonders. Nach der Menopause liegt es um mehr als das Dreifache höher wie zuvor. Besonders bei Patientinnen, die stark unter Beschwerden wie Hitzewallungen, Kopfschmerz, Libidoverlust oder depressiven Verstimmungen leiden, treten vermehrt Hypertonie, höhere Cholesterinwerte und kardiovaskuläre Ereignisse auf. Subklinische Arterienveränderungen finden sich ebenfalls häufiger bei Frauen mit stärkeren vasomotorischen Symptomen.

Doch auch ein früher Start der Wechseljahre vor dem 40. Lebensjahr, ob natürlich bedingt oder aufgrund einer Ovariektomie, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Endotheldysfunktionen und verfrühte ischämische Herzerkrankungen. Eine Östrogentherapie kann hier günstig sein. Entscheidend ist jedoch das richtige Timing: Am besten beginnt man die Behandlung am Anfang der Wechseljahre, wenn die Gefäße noch gut in Schuss sind. Bei Patientinnen, die sich wegen einer genetisch bedingten Krebsgefahr Eierstöcke und Eileiter haben entfernen lassen, ist die Östrogentherapie aber eventuell ungeeignet.

Therapieerfolg bei KHK nicht-invasiv ermitteln

Um die kardiovaskulären Folgen zu reduzieren, wäre es also ideal, einen abnormen Gefäßzustand und gegebenenfalls eine subklinische Atherosklerose schon früh zu erkennen – am besten zu Beginn der Menopause. In Kombination mit anderen Risikomarkern ließe sich so ein Referenzwert der Gefäßalterung bestimmen. Asymptomatische Patientinnen mit Endotheldysfunktion könnten dann bereits Blutdruck und Lipidwerte medikamentös kontrollieren, aber auch Sport treiben.

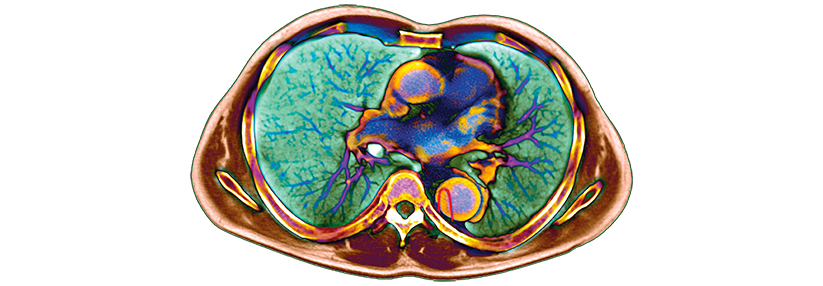

Bei symptomatischer koronarer Herzkrankheit befürworten Prof. Collins und Kollegen ein Wiederholungsscreening des Endothels alle ein bis zwei Jahre, um den Erfolg einer Therapie und Lebensstiländerung zu evaluieren. Dabei genügt es ihrer Ansicht nach durchaus, nicht-invasiv vorzugehen – mittels kardialer Magnetresonanztomographie, Positronen-Emissions-Tomographie zur Bestimmung der Koronarreserve oder Plethysmographie am Unterarm.

Quelle: Collins P et al. Mayo Clin Proc 2020; 95: 541-553; DOI: 10.1016/j.mayocp.2019.07.001