eAkte: Einstieg in die „Einwilligungsbürokratie“?

Elektronische Patientenakte wirft technische, organisatorische und rechtliche Fragen auf.

© Fotolia/Sashkin

Elektronische Patientenakte wirft technische, organisatorische und rechtliche Fragen auf.

© Fotolia/Sashkin

Laut Gesetz soll die elektronische Patientenakte (ePA) den GKV-Patienten 2019 zur Verfügung stehen. Dass sie aber erst einmal mehr sein wird als nur pure Informationshalde, davon scheinen viele nicht überzeugt.

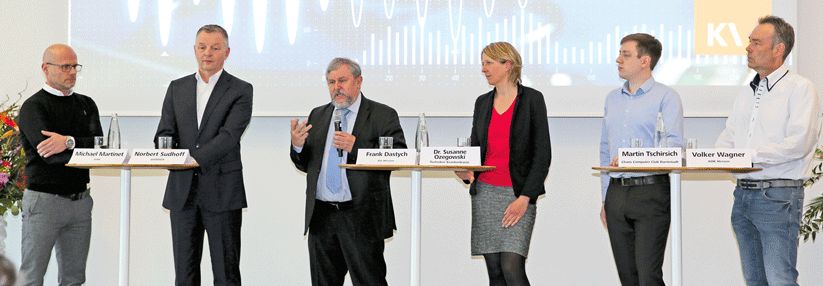

Zum Beispiel der für Digitalisierungsfragen zuständige KBV-Abteilungsleiter Dr. Thomas Reuhl. Er spricht von einer „Herausforderung“, die auf der ePA gesammelten Informationen für den Arzt praxistauglich aufzubereiten. „Eine Lösung haben wir noch nicht.“

Suchfilter für Fachrichtungen und Diagnosen notwendig

Es stelle sich die Frage, so Dr. Reuhl, wie es Ärzten möglich sein wird, die für den konkreten Behandlungsfall relevanten Informationen zu finden, ohne dafür den gesamten Datensatz zu durchforsten. Dafür müssten Algorithmen und Software entwickelt werden, die z.B. ein Filtern nach Fachrichtungen und Diagnosen ermöglichen.

Eine große Aufgabe für die gematik, die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (eGK), werde es sein, die ePA auf vorhandene Dokumentationssysteme in den Praxen nahtlos aufsetzen zu lassen. „Was wir nicht wollen ist, dass ein Arzt in der Praxis die gesamte Syntax umstellen muss“, sagt Dr. Reuhl. Das heißt: Die Praxisverwaltungssysteme müssten die gewohnte Primärdokumentation der Ärzte automatisch in Informationen für die ePA umwandeln.

Der beim GKV-Spitzenverband für Krankenhäuser zuständige Abteilungsleiter Dr. Wulf-Dietrich Leber plädiert grundsätzlich dafür, „die ePA möglichst schnell einzuführen“. Allerdings sieht er noch erheblichen Diskussionsbedarf bei der Frage der Datenhoheit für eGK-Anwendungen allgemein und die ePA im Speziellen.

OP-Aufklärung mit Verweis aufs Transplantationsregister

Es sei zwar gut, so Dr. Leber, dass sich inzwischen abzeichne, den Patienten die alleinige Vollmacht über die Daten auf der eGK zu geben, sodass sie wahrscheinlich nicht „zum Kartenspielen in die Praxis kommen“ müssen, um dort ihre Daten einzusehen. Allerdings habe sich „die neue Idee durchgesetzt, dass man für alles eine Einwilligung verlangt“.

Als Beispiel für die „Einwilligungsbürokratie“ nennt Dr. Leber lebensrettende Transplantationen: Hier würden Patienten vor der Operation gefragt, ob ihre Daten ans Transplantationsregister weitergegeben werden dürften. So etwas sei „grotesk“, findet Dr. Leber. „Das Prinzip, mit Einwilligung geht alles und ohne nichts, wird nicht umsetzbar sein.“

Er geht davon aus, dass im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte „noch sehr viel über Datennutzungsrechte zu reden sein wird“. Also etwa darüber, was nach dem Tod eines Patienten mit seinen Daten passiert oder ob ein Nutzer berechtigt sein kann, Daten zu löschen oder zu verkaufen.