Nephritisches Syndrom: Bei später Diagnose drohen Dialyse oder Transplantation

Schon Proteinurie plus Hämaturie im Urinstix sollten Sie hellhörig machen.

© iStock/Lothar Drechsel

Schon Proteinurie plus Hämaturie im Urinstix sollten Sie hellhörig machen.

© iStock/Lothar Drechsel

Harnwegsinfektionen sind in der hausärztlichen Praxis (fast) tägliches Brot. Demgegenüber machen Patienten mit akuter Glomerulonephritis, wenn überhaupt, nur einen Bruchteil der Behandelten aus. Aber Achtung: Wenn man erste Anzeichen übersieht, kann das ganz schnell ganz böse enden – im Extremfall an der Dialyse, warnen Dr. Simon Melderis und Professor Dr. Tobias B. Huber von der III. Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

Das nephritische Syndrom (nicht zu verwechseln mit dem nephrotischen, s. Tabelle) ist eines der häufigsten klinischen Bilder, mit denen sich eine Glomerulonephritis bemerkbar macht. Zu seinen Kennzeichen zählen:

- (glomeruläre) Hämaturie

- Proteinurie (vor allem Albuminurie)

- arterielle Hypertonie

- (beginnendes) akutes Nierenversagen

Diese Befunde zeigen eine Entzündung der Glomeruli an. Unbehandelt breitet sie sich aus. Damit gehen die Nieren mitsamt ihrer Arbeit in die Knie, bis letztlich eine akute Insuffizienz resultiert. Und die Kreatininkonzentration im Serum ist ein schlechter Marker für drohende Schäden, denn auch bei massiver Funktionseinschränkung können die Werte teilweise nur wenig erhöht sein. Das gilt gerade für junge Patienten, deren Organ den Ausfall zunächst noch kompensieren kann.

| Wichtige Unterscheidungsmerkmale | |

|---|---|

| nephritisch | nephrotisch |

| zelluläre Entzündung im Glomerulus | Dysfunktion der Filtrationsbarriere |

| glomeruläre Hämaturie | meist keine Hämaturie |

| Proteinurie < 3,5 g/Tag | Proteinurie > 3,5 g/Tag |

| rascher Verlust der Nierenfunktion | langsamer Verlust der Nierenfunktion |

| arterielle Hypertonie | initial keine arterielle Hypertonie |

| geringe bis mäßige Ödeme | ausgeprägte Ödeme |

| normales Albumin im Serum | Hypalbuminämie |

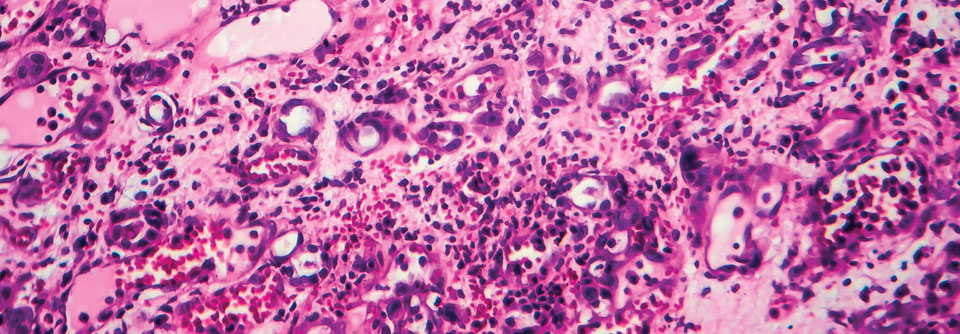

Im Urinsediment finden sich typischerweise Akanthozyten

Proteinurie und Hämaturie lassen sich leicht im Stix erkennen. Und schon diese Befunde sollten Sie hellhörig werden lassen. Beim Verdacht auf ein nephritisches Syndrom heißt es: umgehend zum Nephrologen oder – noch besser, weil dort die weitere Diagnostik schneller in die Gänge kommt – in ein ausgewiesenes nephrologisches Zentrum überweisen, raten die Experten.

Zur speziellen fachärztlichen Diagnostik gehört als Erstes ein Urinsediment. Charakteristisch für Glomerulonephritiden sind zwei Befunde:

- Erythrozyten, die aus dem Blut durch die entzündeten, „lecken“ Glomeruli in den Urin gequetscht werden, zeigen ganz typische Ausziehungen ihrer Zellmembran und bilden sog. Akanthozyten. Bei Akanthozyten mit begleitender Proteinurie spricht man vom „aktiven Sediment“.

- Im proximalen Tubulus können Erythrozyten und Eiweiß ausfallen und Zylinder bilden.

In der Klinik werden die Experten noch eine Nierenbiopsie vornehmen, um die Diagnose zu sichern und möglichst die Ursache der Glomerulonephritis zu ermitteln. Die Biopsie dient außerdem dazu, die Prognose abzuschätzen.

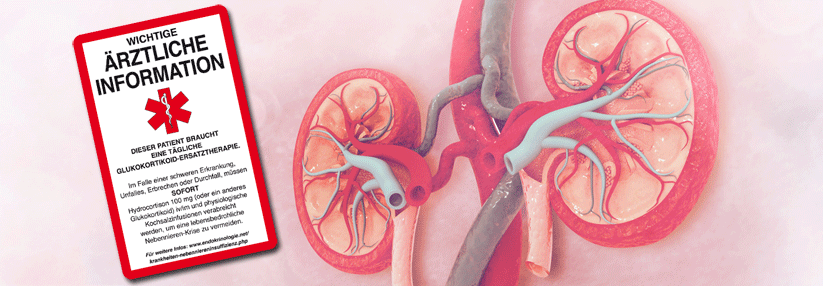

Therapie meist mit Immunsuppressiva

Bei den meisten Patienten tritt die Nierenentzündung im Rahmen einer Autoimmunerkrankung auf, daraus ergibt sich die Therapie: Sie besteht vor allem aus Immunsuppressiva, z.B. Kortikosteroiden, Cyclophosphamid oder Tacrolimus. Neben dieser mehr oder weniger kausalen Behandlung hat natürlich die der begleitenden Niereninsuffizienz große Bedeutung, bis hin zur chronischen Dialyse. Je nach Prognose kann auch die Anmeldung zur Transplantation nötig werden.

Im eingangs geschilderten Fall verschlechterte sich das klinische Bild des Mannes innerhalb von fünf Tagen, das Kreatinin stieg auf 2,6 mg/dl. Unter dem Verdacht der Urosepsis erhielt er i.v. Antibiotika – ohne Erfolg. Schließlich musste er notfallmäßig an die Dialyse. Die begleitende Diagnostik ergab ein nephritisches Syndrom bei ANCA*-assoziierter Glomerulonephritis.

* Anti-Neutrophile-Cytoplasmatische Antikörper

Quelle: Melderis S, Huber TB. Hamburger Ärzteblatt 2019; 3: 12-16

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).