Bipolar im Dienst: Initiative bietet psychisch kranken Kollegen Hilfestellung

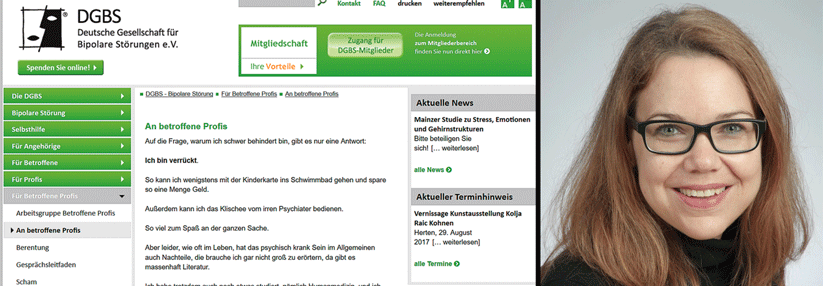

Die DGBS bietet psychisch kranken Profis Hilfestellung. Rechts: Dr. Astrid Freisen, Ärztin für Psychiatrie.

© privat, Screenshot www.dgbs.de

Die DGBS bietet psychisch kranken Profis Hilfestellung. Rechts: Dr. Astrid Freisen, Ärztin für Psychiatrie.

© privat, Screenshot www.dgbs.de

Als Arzt unter einer chronischen Krankheit zu leiden, gilt häufig immer noch als ein No-Go. Ganz schlimm wird es, wenn ein Kollege bzw. eine Kollegin psychisch erkrankt und womöglich selbst im psychiatrischen Fachbereich tätig ist. Dies spiegelte sich 2014 in einem Symposium auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. wider. Das Thema: „Zwischen allen Stühlen – selbst betroffene Psychiaterinnen und Therapeutinnen“.

Große Angst vor Stigmatisierung

Dr. Astrid Freisen, Psychiaterin in einem Fachkrankenhaus und selbst bipolar, hatte daran teilgenommen und auch selbst einen Vortrag gehalten – ihr erstes Outing. Im Anschluss diskutierte sie mit einer Kollegin weiter und die beiden Frauen beschlossen, die Arbeitsgruppe „Selbst betroffene Profis“ zu gründen. Deren Ziel ist es, die Möglichkeit für einen kollegialen Austausch zu bieten, ohne Ausgrenzung befürchten zu müssen.

Inzwischen besteht die unterstützende Kerngruppe aus sechs Personen, davon vier Ärzte, ein Psychologe und eine Sozialarbeiterin. Der Kontakt zu diesen „Experten“ erfolgt per E-Mail, gerne auch anonym. Pro Monat erhält das Team etwa drei bis vier Neuanfragen.

Die Profis kümmern sich zurzeit mehrheitlich um Menschen mit bipolarer Störung. Langfristig lautet das Ziel aber, auch anderen psychisch kranken Kollegen zu helfen. Bereits jetzt gibt es Anfragen von Depressiven und Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung.

„Die größte Sorge psychisch kranker Kolleginnen und Kollegen ist in der Tat die Stigmatisierung, wenn sie über ihre Erkrankung sprechen“, berichtet Dr. Freisen im Gespräch mit Medical Tribune. Dabei hat Offenheit – zumindest gegenüber den Vorgesetzten – gerade für bipolare Menschen große Bedeutung. Nachtdienste beispielsweise sind für die Erkrankten quasi kontraindiziert.

Die Experten beraten auch in praktischen Dingen

Mit einem Schwerbehindertenausweis, auf den die Betroffenen meist Anspruch haben, lässt sich diese Hürde umgehen, ganz abgesehen von weiteren Hilfen, die er bietet. „Wir raten dringend zu diesem Ausweis, aber der Stempel ,schwerbehindert‘ bereitet vielen große Schwierigkeiten“, erklärt Dr. Freisen. Das weiß die Kollegin nur zu gut aus eigener Erfahrung. Nach der Diagnose 2006 schreckte die heute 39-Jährige lange davor zurück, bis sie sich 2010 zum Antrag durchrang. Ihre Arbeitgeber wissen schon lange Bescheid und begegnen ihr mit viel Verständnis. Gemeinsam fanden sie eine gute Lösung für alle: Dr. Freisen arbeitet zwar noch Vollzeit, aber in der deutlich ruhigeren Tagesklinik, wo sie sich sehr wohl fühlt.

Die „Profis“ beraten aber auch in anderen praktischen Dingen wie Berufseinstieg nach dem Studium oder Frühberentung. Das Angebot wird dankbar angenommen und Dr. Freisen und ihre Mitstreiter registrieren, wie in den letzten Jahren das Thema viel aufgeschlossener zur Sprache kommt, z.B. auf dem World Congress of Psychiatry in Berlin, wo die Kollegin ein gut besuchtes Symposium gestaltet hat.