Praxiskolumne Aha-Momente in der Beratung zur Organspende

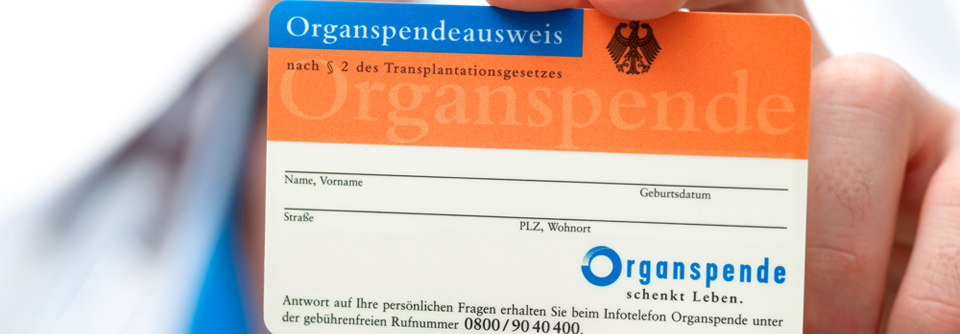

Das Thema Organspende: So wichtig und doch wissen viele Patient*innen nicht genug darüber.

© fovito – stock.adobe.com

Das Thema Organspende: So wichtig und doch wissen viele Patient*innen nicht genug darüber.

© fovito – stock.adobe.com

Seit März gibt es eine neue EBM-Ziffer: Die GOP 01480 für die „Ergebnisoffene Beratung zur Organ- und Gewebespende“, mit 65 Punkten und somit 7,32 Euro bemessen. In Deutschland ist die Organspende, anders als in vielen Ländern, keine Opt-out-Angelegenheit. Man muss sich aktiv dagegen oder dafür entscheiden – andernfalls bleibt das an den Angehörigen hängen.

Seit Beginn der Pandemie ist die Anzahl der Transplantationen hierzulande aber nochmals eingebrochen. Nicht nur aufgrund fehlender Organe, sondern auch – oder insbesondere – wegen der fehlenden Kapazitäten in den spezialisierten Krankenhäusern. Noch so ein Kollateralschaden unserer Coronapolitik. Fehlendes Personal, fehlende OP-Kapazitäten und Intensivbetten. Und dann frisch immunsupprimierte Patienten … Kein Zuckerschlecken in der Pandemie und dennoch häufig die einzige lebensrettende Option.

Also ist es eine mehr als nur gute Sache, zur Organspende aufzurufen oder zumindest zu informieren. Denn, und dass sage ich meinen Patient*innen immer, den Angehörigen diese Entscheidung im Fall der Fälle zu überlassen, ist nicht fair. Der Moment, in dem nach dem Status „Organspender*in ja/nein“ gefragt wird, ist ein schrecklicher. Meist ist ein Unfall zuvor passiert, alle sind noch im Schock. Jetzt auch noch so eine Entscheidung treffen zu müssen, ist fürchterlich.

Also ein schweres Thema, dachte ich anfangs. Und doch bin ich sehr über die Reaktionen überrascht! Die Antwort „Ich bin schon lange Organspender!“ finde ich top. Dann gebe gleich den neuen „coolen“ Plastikkartenausweis des BzGA raus. Eine weitere Standardantwort lautet: „Was wollen die noch mit meinem alten Klump?!“ Aus dem Satz lässt sich ein anderer Blickwinkel für die Patient*innen herleiten: Trotz aller Probleme gibt es immer noch jüngere Menschen oder Gleichaltrige, die Dank einer Organspende ein paar weitere Jahre leben könnten. Neulich meinte ein älterer Patient „Ha, Recycling ist doch klasse. Taug‘ ich noch dazu! Ich glaube, so schlimm krank bin ich dann gar nicht.“

Oftmals sprechen wir sehr humorvoll bei diesem Thema. Doch manchmal habe ich das Gefühl, das rutscht etwas ins Abstruse ab: „Nein! Dann geben die sich keine Mühe mehr, mich am Leben zu erhalten, sondern lassen mich sterben.“ Oder: „Wenn das jemand weiß, oder man in einem Organspenderegister eingetragen ist, wird man sicher entführt und ausgeweidet. Ich hab da was im Fernsehen gesehen!“

Wie bei so vielen Dingen, die Gesundheit und den eigenen Körper angehen, gibt es enorme Wissenslücken: Die wenigsten wissen, dass man erst komplett hirntot sein muss, um als Spender infrage zu kommen. Was alles gespendet werden kann (so ziemlich alles). Dass es keine Altersgrenze gibt und nur wenige Erkrankungen, die gegen eine Spende sprechen. Das ist für viele Neuland.

Ich rege bei dieser Gelegenheit daher gerne dazu an, im Freundeskreis oder in der Familie über das Thema und die eigene Einstellung dazu zu sprechen. Informationsbroschüren gebe ich bis zum Abwinken mit.

Der Moment muss aber auch passend sein. Bei akut depressiven Patient*innen verschiebe ich die Beratung auf „bessere Zeiten“. Die Kombination aus „Das Leben ist nicht so schlecht!“ und „Denken Sie daran, sich eine Meinung zur Organspende zu bilden!“ ist irgendwie suboptimal. Es könnte falsche Signale senden ...

Immer wieder werden Forderungen laut, dass wir auch in Deutschland eine Opt-out-Regelung einführen sollen. Bisher war ich auch eher dieser Meinung, doch nun haben meine Gespräche mit den Patient*innen mich eines Besseren belehrt: Es fehlte bisher schlicht an Aufmerksamkeit und Information.

Das aktive Beraten unsererseits kommt gut an, räumt Bedenken aus. Aber ebenso finden Patient*innen bei mir Akzeptanz bei einem klaren „nein“ zur Spende, wenn die Entscheidung bewusst und informiert getroffen wurde. Aber meine Bitte ist, dies auch genauso klar im Ausweis zu dokumentieren. Kein frisch Hinterbliebener sollte die Frage an unserer statt beantworten müssen.