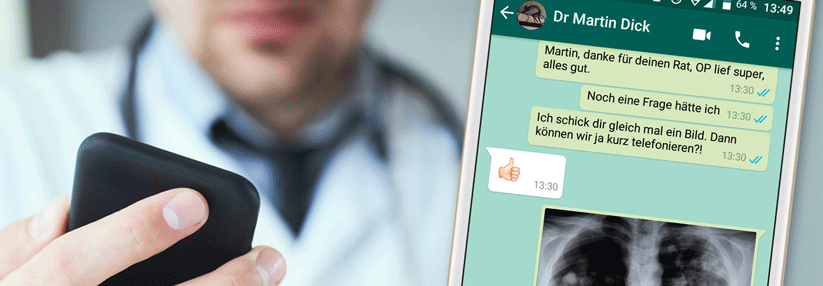

MFA leitet Patientendaten per WhatsApp an ihre Tochter

Ihr Arbeitgeber hätte sie ja nicht darauf

hingewiesen, dass sie auch Verwandten keine Patientennamen nennen darf.

© iStock.com/StefaNikolic

Ihr Arbeitgeber hätte sie ja nicht darauf

hingewiesen, dass sie auch Verwandten keine Patientennamen nennen darf.

© iStock.com/StefaNikolic

Um einen abgesagten Termin auszutragen, ruft die MFA einer Radiologischen Praxis das betreffende Terminblatt auf. Zu sehen sind Name, Geburtsdatum und der zu untersuchende Körperbereich der Patientin. Die Patientin ist ihr und auch ihrer Tochter persönlich bekannt. Sie zückt das Smartphone und fotografiert die Seite, ein schneller Kommentar – „Mal sehen, was die schon wieder hat …“ – und schon geht die Nachricht per WhatsApp an die Tochter.

Einige Tage später ruft der Vater der Patientin in der Praxis an. Er ist empört: Die Tochter der MFA zeige die WhatsApp-Nachricht im Sportverein herum. Die Praxis spricht eine fristlose Kündigung aus.

Die MFA klagt. Die Kündigung sei unverhältnismäßig, eine Abmahnung hätte gereicht. Sie bereue ihr Fehlverhalten, sagt sie, es werde nicht wieder vorkommen. Ihr Fehlverhalten sei aber auch nur geringfügig: Sie sei von ihrem Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen worden, dass sie noch nicht einmal ihren direkten Verwandten Namen von Patienten mitteilen dürfe.

War doch nicht schlimm, bleibt ja alles in der Familie!

Sie habe nicht vorsätzlich gehandelt: Ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob ihr Verhalten erlaubt sei oder nicht, habe sie das Terminblatt fotografiert und an ihre Tochter übersandt.

Außerdem sei sie einem Verbotsirrtum unterlegen. Ihre Ausbildungszeit liege mehr als 30 Jahre zurück, ob sie damals detailliert über die Reichweite ihrer Geheimhaltungspflichten unterrichtet worden sei, wisse sie nicht mehr.

Ebenso wenig sei ihr im Detail bewusst gewesen, was sie 3,5 Jahre zuvor im Arbeitsvertrag unterzeichnet habe. Der Arbeitgeber habe sie nicht eindeutig auf ihre besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen. Eine vorsätzliche Vertragsverletzung könne man ihr also nicht vorwerfen. Und: Ihr Arbeitgeber hätte sie ja anweisen können, das Smartphone nicht mehr an den Arbeitsplatz mitzunehmen. Tägliche Taschenkontrollen hätten leicht für die Einhaltung der Anweisung sorgen können.

Das Gericht weist die Klage ab: Die Klägerin habe sowohl ihre arbeitsvertragliche Pflicht, Patientendaten geheim zu halten, verletzt als auch den Straftatbestand des § 203 Abs. 1 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 StGB erfüllt.

Dabei unterlag sie keineswegs einem Verbotsirrtum. Sie selbst hatte argumentiert, sie habe sich nichts dabei gedacht, als sie das Foto an die Tochter verschickte. Es hat sie nicht gekümmert, ob sie das durfte. Sie nahm damit die Möglichkeit einer erheblichen Vertragsverletzung billigend in Kauf (bedingter Vorsatz). Ein Verbotsirrtum setzt aber voraus, dass sie dachte, es sei ihr erlaubt, die Patientendaten zur Befriedigung familiärer Neugier weiterzuleiten. Doch selbst Laien wissen, dass Patientendaten die Tochter nichts angehen – erst recht nicht, wenn die Patientin persönlich bekannt ist.

Und warum keine Abmahnung? Einer Abmahnung bedarf es u.a. dann nicht, wenn es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass dem Arbeitnehmer klar sein müsste, dass sie eine Kündigung zur Folge haben werde. Das sei hier der Fall: Die Weitergabe des Namens und der Untersuchung wiege entsprechend schwer.

Praxis war gezwungen, sofort und konsequent zu handeln

Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sei nicht zumutbar gewesen. Die Praxis hätte befürchten müssen, Patienten zu verlieren bzw. potenzielle Patienten nicht für sich gewinnen zu können. Stattdessen war sie gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die gegenüber Patienten und überweisenden Ärzten deutlich machten, dass in ihrer Praxis der Schutz der Patientendaten trotz des Vorfalls gewährleistet ist. Und das konnte eben nur durch eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses erreicht werden.

Quelle: LAG Baden-Württemberg, Az.: 12 Sa 22/16