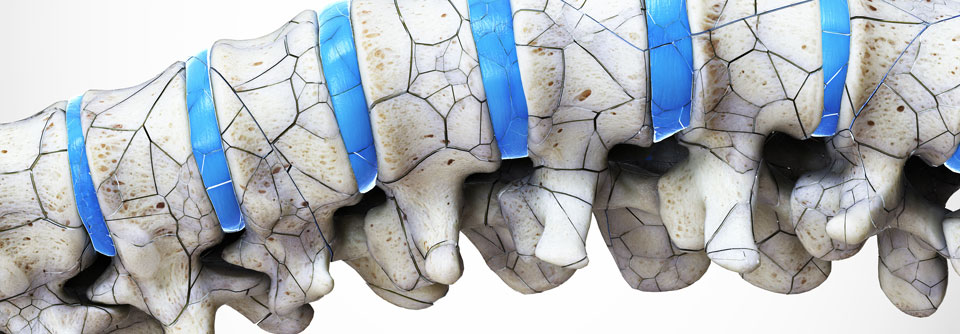

Frakturrisiko bei Osteoporose: Bewährte Scores in der Kritik

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sich die Anzahl der osteoporotischen Knochenbrüche bis 2050 weltweit vervierfachen wird.

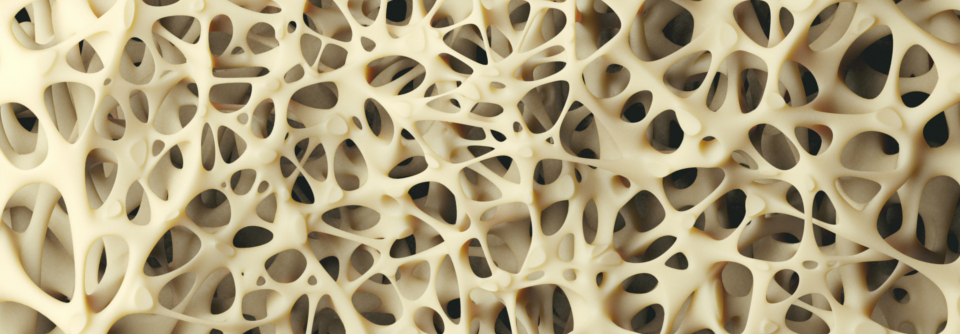

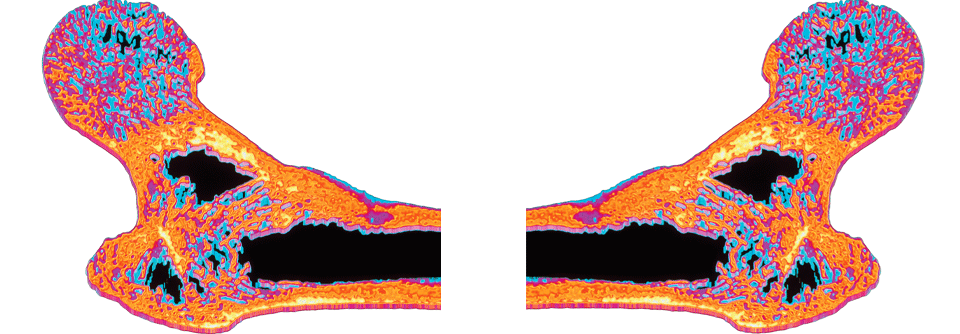

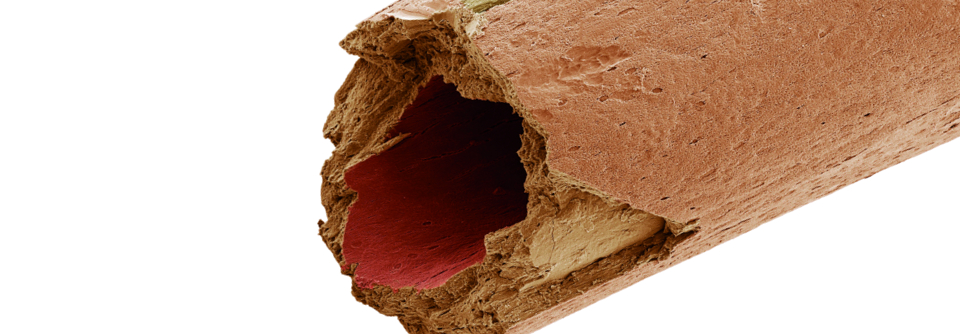

© Science Photo Library/Gschmeissner, Steve

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sich die Anzahl der osteoporotischen Knochenbrüche bis 2050 weltweit vervierfachen wird.

© Science Photo Library/Gschmeissner, Steve

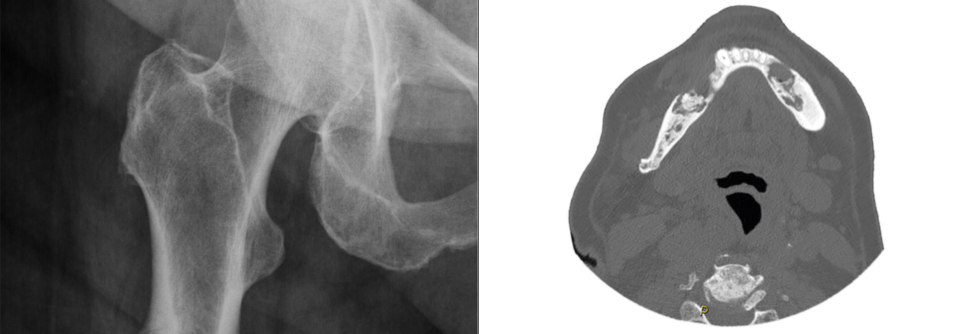

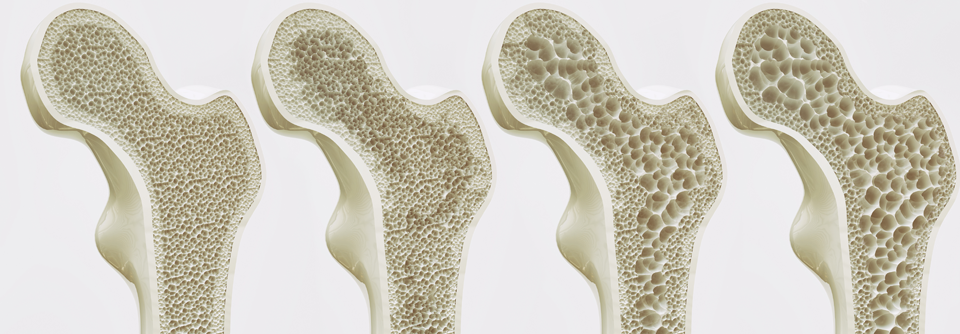

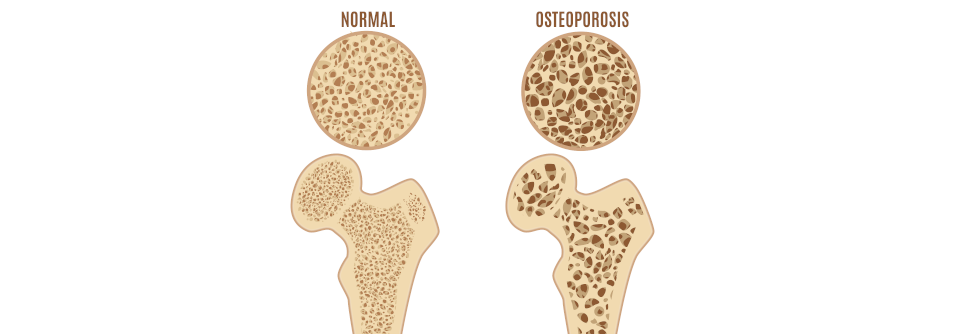

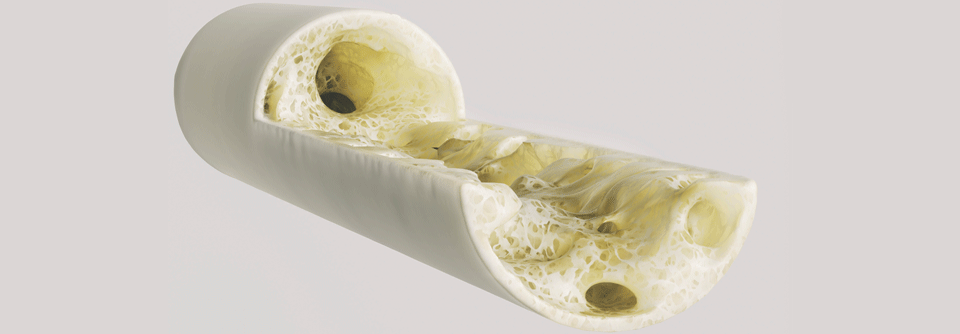

Eine niedrige Knochendichte ist in der Regel mit einem höheren Risiko für Knochenbrüche assoziiert. Die meisten Frakturen lassen sich daher per Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) vorhersagen. Dennoch ist der damit gemessene Wert (bone mineral density, BMD) allein für das Risikoassessment bei Osteoporose kein guter Marker, schreiben Dr. Friedrike Thomasius vom Frankfurter Hormon- & Osteoporosezentrum und Dr. Björn Bühring, Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne. Dazu ist die Sensitivität diesbezüglich zu gering, denn weniger als die Hälfte der Frakturen bei älteren Frauen ist mit einer verminderten BMD assoziiert. Genauer gesagt: Die meisten Frakturen ereignen sich oberhalb des Schwellenwerts, der für eine messtechnisch ermittelte Osteoporose gilt.

Ein besseres Vorhersagemodell bietet das von der WHO entwickelte FRAX®(Fracture Risk ASSESSMENT)-Tool. Es berechnet das 10-Jahres-Risiko für hüftnahe bzw. Osteoporose-typische Frakturen (hüftnah, Wirbelkörper- sowie Humerus- und Unterarmbrüche). Zusätzlich zu Größe, Alter und Gewicht werden sieben weitere Risikofaktoren abgefragt: Therapie mit Steroiden, Rauchstatus, Alkoholkonsum, frühere Fragilitätsfraktur, Hüftfrakturen bei den Eltern, Ursachen einer sekundären Osteoporose und rheumatoide Arthritis. Die Oberschenkelhals-BMD kann, muss aber nicht eingegeben werden. Die Berechnung des Risikos erfolgt länderspezifisch – u.a. aufgrund der unterschiedlichen Zehn-Jahres-Mortalität – und ist auf der entsprechenden Webseite für inzwischen 66 Länder und in 35 Sprachen erhältlich.

Diverse Faktoren vernachlässigt

Allerdings hat der im Jahr 2008 eingeführte Score Nachteile, schreiben die Autoren. So werden Dauer und Dosis der Risikofaktoren nicht berücksichtigt. Beispielsweise bergen zwei frühere Frakturen ein deutlich höheres Risiko als eine und Wirbelköperfrakturen haben eine stärkere Relevanz als ein gebrochenes Bein, werden aber nicht unterschieden. Auch die Art einer Steroidtherapie müsste differenziert berücksichtigt werden. Ebenso kritisiert werden das Nichteinbeziehen der Knochendichte der Lendenwirbelsäule und die Vernachlässigung des immanenten Frakturrisikos.

Eine Alternative ist das vom Dachverband Osteologie (DVO) entwickelte Risikomodell. Dessen Grundlage bilden deutsche, österreichische und Schweizer Inzidenzwerte. Das DVO-Modell bezieht neben anthropometrische Daten und die Dual-Röntgen-Absorptiometrie ebenfalls klinische Risikofaktoren mit ein. Es stehen deutlich mehr davon zur Auswahl als im WHO-Score, sie reichen von Diabetes mellitus über multiple Stürze bis hin zur Zöliakie und werden in unterschiedliche Risikoerhöhungsstufen eingeteilt. Allerdings werden es mit jeder neuen Leitlinie mehr Faktoren, berichten die Autoren. Daher geht immer nur der Faktor mit der stärksten Erhöhung in die Berechnung ein, in Grenzfällen auch ein zweiter.

Zielparameter ist das 10-Jahres-Risiko für Wirbelkörper- und Hüftfrakturen. Statt eines exakten patientenspezifischen Werts gibt der DVO-Algorithmus allerdings einen Risikobereich an, in den der Patient fällt. Liegt dieser unter 20 %, ist keine Basisdiagnostik erforderlich. Liegt er im Bereich zwischen 20 % und 30 %, wird eine Basisdiagnostik empfohlen, bei > 30 % sind Basisdiagnostik und Therapie angezeigt.

Zum Erreichen dieser Therapieschwelle wird zwar eigentlich ein BMD-Ergebnis benötigt. Der Einfluss typischer Fragilitätsfrakturen von Wirbelkörper oder Femur ist jedoch so erheblich, dass die Autoren eine Therapie auch ohne DXA-Messung empfehlen.

Aber auch beim DVO-Modell sehen die Autoren Nachbesserungsbedarf. So kommt zwar eine Vielzahl von Risikofaktoren zum Tragen, nicht aber deren Dauer oder Ausprägung. Beispielsweise ist das Sturzrisiko nach Apoplex bei Diagnosestellung erhöht, nimmt aber ggf. nach erfolgreicher Reha wieder ab. Auch ein Diabetes beeinflusst das Frakturrisiko unterschiedlich stark, je nachdem, wie lange er schon vorliegt.

Risiko nach jeder Art von Fraktur abklären

Weiterer Knackpunkt beider Risikokalkulatoren: Sie berücksichtigen das immanente Frakturrisiko nicht. Es wird vom allgemeinen Gesundheitszustand, von der Kognition und der körperlichen Funktionsfähigkeit bestimmt und von zusätzlichen Risikofaktoren beeinflusst. Zur Therapieentscheidung sollte es aber unbedingt herangezogen werden, fordern die Autoren.

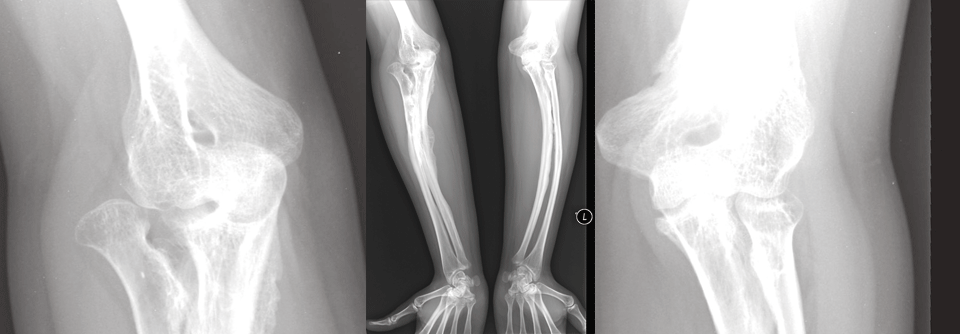

Außerdem wächst der Zuspruch dafür, dass nach jeder Art von Fraktur, egal ob low-trauma- oder high-trauma-bedingt, das Frakturrisiko abgeklärt werden sollte. Bei über 60 000 Männern und Frauen mit einem Durchschnittsalter von 63,7 Jahren war das Auftreten einer schweren osteoporotischen Fraktur nach jeder Art von traumatischem Bruch erhöht, nicht nur nach einer sogenannten Low-trauma-Fragilitätsfraktur. Andere Studien weisen in die gleiche Richtung. Auch aus therapeutischer Sicht gab es in den Zulassungsstudien von Alendronat, Zoledronat und Denosumab keinen Unterschied in Bezug auf ein geringeres Risiko für nicht-vertebrale Low-trauma- und High-trauma-Frakturen.

Quelle: Thomasius F, Bühring B. Internist 2021; 62: 463-473; DOI: 10.100/s00108-021-00994-2