Ovarialkarzinom: PARP-Inhibitoren als Chemoersatz

Die Wirkung von Olaparib und Niraparib wurde bei Frauen mit rezidiviertem Ovarialkarzinom getestet.

© iStock/fruttipics

Die Wirkung von Olaparib und Niraparib wurde bei Frauen mit rezidiviertem Ovarialkarzinom getestet.

© iStock/fruttipics

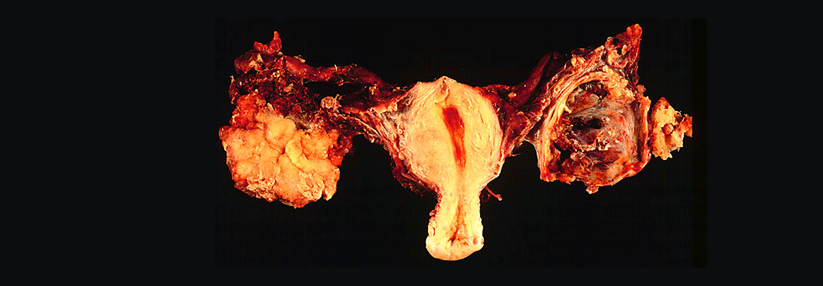

In der randomisierten Phase-III-Studie SOLO3 wurde der PARP-Inhibitor Olaparib im direkten Vergleich mit einer nicht-platinbasierten Chemotherapie untersucht. In die Studie eingeschlossen waren 266 rezidivierte Patientinnen mit einem „high-grade“ serösem oder endometrioidem Karzinom der Ovarien, der Eileiter oder mit primärer Peritonealkarzinose und Nachweis einer BRCA-Keimbahnmutation (gBRCA), erläuterte Dr. Richard T. Penson, Massachusetts General Hospital, Boston. Die Studienteilnehmerinnen waren mehrfach und zum Teil intensiv chemotherapeutisch vorbehandelt. Die im Kontrollarm (n = 88) verabreichte Chemo-Monotherapie bestand mehrheitlich aus pegyliertem Doxorubicin; anderenfalls verwendet wurden Paclitaxel, Gemcitabin oder Topotecan.

Beim primären Studienendpunkt, der objektiven Ansprechrate (ORR: CR/PR), zeigte sich ein signifikanter Vorteil zugunsten der mit Olaparib behandelten Teilnehmerinnen (72 % vs. 51 %; OR 2,53; p = 0,002). Besonders deutlich war der ORR-Benefit bei den Patientinnen mit maximal zwei vorherigen Chemotherapien (85 % vs. 62 %; OR 3,44). Klare Vorteile wurden zudem in der Intent-to-treat(ITT)-Auswertung für die mediane progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) deutlich, die durch ein unabhängiges Gremium überprüft wurde. Im Olaparibarm betrug diese 13,4 Monate, im Chemotherapiearm waren es 9,2 Monate (HR 0,62; p = 0,934).

Die Ergebnisse geben klare Hinweise, dass Olaparib eine wirksame Substanz für Frauen mit rezidiviertem, platinsensitivem und BRCA-mutiertem Ovarialkarzinom ist, so Dr. Penson. Einen wichtigen Vorteil gegenüber der Chemo sieht er neben der Wirksamkeit auch in der besseren Verträglichkeit des PARP-Inhibitors. So lag die Rate der Therapieabbrüche im Prüfarm nur etwa halb so hoch wie in der Kontrolle (7 % vs. 17 %).

Zweite Studie testet auch Inhibitoren-Kombination

Dass das Therapieprinzip der PARP-Inhibition eine wichtige Option beim platinsensitiven Ovarialkarzinom ist, unterstreichen auch die Daten einer randomisierten Phase-II-Studie mit dem PARP-Inhibitor Niraparib. Hier wurde allerdings auf einen Chemotherapiearm verzichtet: In einem Studienarm bekamen die Teilnehmerinnen allein Niraparib. Im Vergleichsarm wurde zusätzlich der Angiogenesehemmer Bevacizumab verabreicht. Insgesamt waren 97 Frauen mit rezidiviertem, „high grade“ serösem oder endometrioidem platinsensitivem Ovarialkarzinom mit oder ohne BRCA-Mutation 1:1 randomisiert worden.

Der Referent Dr. Mansoor R. Mirza vom Rigshospitalet in Kopenhagen betonte, dass beide Studienarme eine beachtliche Aktivität aufwiesen. Dessen ungeachtet machten sich klare Wirksamkeitsvorteile zugunsten der Kombination bemerkbar, ohne dass sich das Nebenwirkungsprofil unter der Kombination klinisch relevant erhöhte. Das mediane PFS (ITT-Population) betrug im Kombinationsarm 11,9 Monate und war damit signifikant länger als unter der Monotherapie mit 5,5 Monaten (HR 0,35; p < 0,0001). Die objektive Ansprechrate (ORR: CR/PR) war unter Niraparib/Bevacizumab mehr als doppelt so hoch (60 % vs. 27 %; OR 4,23; p = 0,001). Wenn auch die Krankheitsstabilisierungen in Betracht gezogen wurden, profitierten 79 % vs. 53 % der Patientinnen von der Kombination bzw. der Monotherapie mit Niraparib (OR 3,36; p = 0,008).

Niraparib/Bevacizumab auch in Subgruppen der Gewinner

* homologer Rekombinationsdefekt

Quellen:

Penson RT et al. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl; abstr 5506)

Mirza MR et al. J Clin Oncol 2019; 37 (suppl; abstr 5505)

55th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).