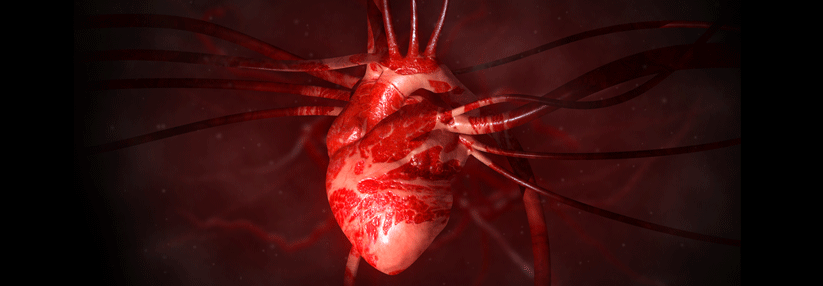

Depressionen und Angst können die kardiovaskuläre Mortalität erhöhen

Unter einer Depression zu leiden, steigert das Risiko für eine koronare Herzerkrankung deutlich.

© iStock/Juanmonino

Unter einer Depression zu leiden, steigert das Risiko für eine koronare Herzerkrankung deutlich.

© iStock/Juanmonino

Inzwischen gibt es eine überwältigende Evidenz dafür, dass Depressionen nach einem akuten Koronarsyndrom ein gewichtiger Risikofaktor für erhöhte Mortalität sind. Auch bei Patienten mit chronischer koronarer Herzkrankheit und solchen nach Bypass- bzw. Klappen-Operationen ist ein Zusammenhang zwischen „Schwermut“ und Sterblichkeit zu beobachten, erklärte Professor Dr. Christoph Herrmann- Lingen, Universitätsmedizin Göttingen. Es seien allerdings weniger die kognitiv-affektiven als die somatisch-affektiven Symptome der Depression wie Erschöpfung und Schlafstörungen, die mit einem erhöhten Sterberisiko einhergingen.

Auch eine vorbestehende Depression schlägt auf das Herz. Depressive haben Metaanalysen zufolge ein um etwa 30 % erhöhtes Risiko, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn man nur auf psychiatrisch diagnostizierte Major Depressionen fokussiert.

Risiko Lebensalter

Quelle: S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression; www.leitlinien.de

Mehr Koronarkalk, geringere Vasodilatation

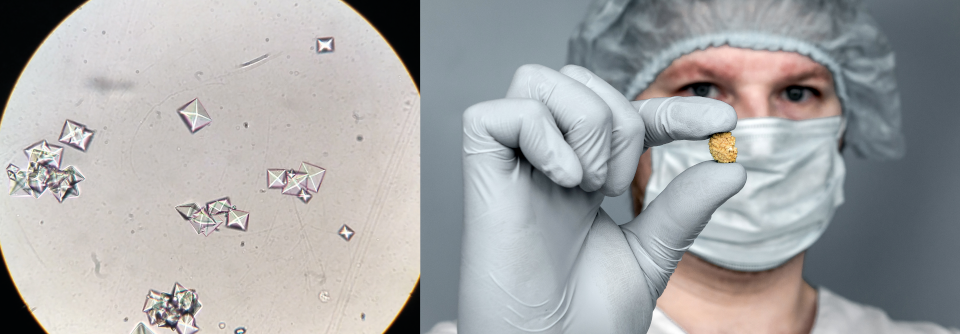

Eine biologische Erklärung dafür scheint es zu geben. Eine Metaanalyse von Kohortenstudien fand eine klare Assoziation zwischen diagnostizierter Depression und Koronarverkalkung. Auch die flussvermittelte Vasodilatation erwies sich bei Depressiven als eingeschränkt. Auch Angststörungen sind für Herzpatienten prognostisch relevant. Bei KHK-Patienten konnte zwischen Angst und Mortalität eine nicht allzu starke Assoziation gezeigt werden, die zudem nach Adjustierung für andere Risikofaktoren verloren geht. Prof. Herrmann-Lingen und seine Arbeitsgruppe konnten jedoch feststellen, dass die prädiktive Rolle von Angst für die Gesamtmortalität von der Schwere der kardialen Erkrankung abhängt.Angst kann auch schützen

Sowohl bei Patienten ohne koronare Herzerkrankung als auch bei solchen mit KHK, die noch keinen Herzinfarkt erlitten hatten, erwies sich Angst sogar als protektiv. Vielleicht trägt sie zu einem besseren präventiven Verhalten bei, mutmaßte der Kollege. Keinen Einfluss auf die Prognose hatte Angst bei Patienten, die einen Herzinfarkt hinter sich hatten, aber eine normale linksventrikuläre Funktion (LEVF) aufwiesen. War die LEVF eingeschränkt, erwies sie sich jedoch als ungünstiger Faktor. Das physiologische Arousal durch die Angst trifft in diesem Fall auf ein besonders vulnerables Herz, sodass die Schwelle einer Plaqueruptur eventuell überschritten wird, erläuterte Prof. Herrmann-Lingen. Angst scheine ein Risikofaktor für verschiedene kardiovaskuläre Endpunkte (Herzinsuffizienz, KHK, Schlaganfall, Mortalität) zu sein. Ob ein kausaler Zusammenhang bestehe, könne allerdings viel weniger klar beantwortet werden als bei der Depression. Sowohl zu kardialen Erkrankungen als auch zur Entwicklung von Angst und Depression tragen soziale Faktoren bei, z.B. Stress im Beruf und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, wie Prof. Herrmann-Lingen abschließend betonte.Quelle: Kongressbericht der 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie

Bereiche

- Allergologie

- Allgemeinmedizin

- Alternativmedizin

- Angiologie

- Chirurgie

- Dermatologie

- Diabetologie

- Endokrinologie

- Gastroenterologie

- Geriatrie

- Gynäkologie

- HNO

- Infektiologie

- Innere Medizin

- Kardiologie

- Naturheilkunde

- Nephrologie

- Neurologie

- Onkologie und Hämatologie

- Ophthalmologie

- Orthopädie

- Pädiatrie

- Palliativmedizin und Schmerzmedizin

- Pneumologie

- Psychiatrie

- Rheumatologie

- Sportmedizin

- Urologie

- Alle Beiträge

- Kongress aktuell